বৈশ্বিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির তালিকায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে—এই তথ্যটি শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি এক অশনিসংকেত। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা যখন বলছে, তীব্র গরমের কারণে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য মিলিয়ে যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তার পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা, তখন বিষয়টি আর অবহেলার সুযোগ থাকে না। এই ভয়াবহ বাস্তবতা আমাদের নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি জরুরি সতর্কবার্তা। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে এখন আর কথার ফুলঝুরি নয়, প্রয়োজন কঠোর পদক্ষেপ ও জোরালো রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

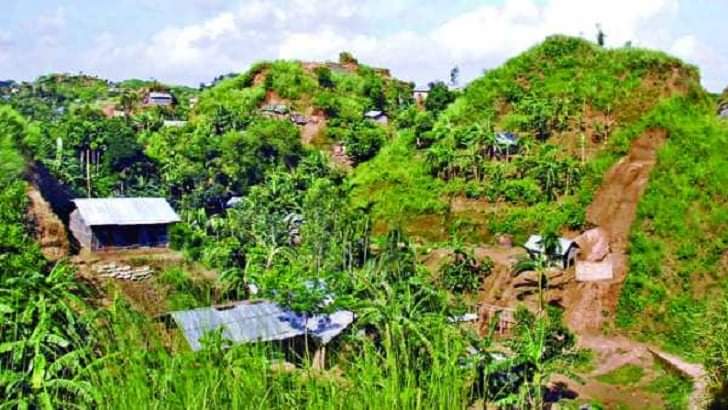

কিন্তু আমরা দেখছি এর ঠিক বিপরীত চিত্র। ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি জরিপের ভুলের কারণে চট্টগ্রাম নগর, হাটহাজারী এবং সীতাকুণ্ডের প্রায় দেড় শ পাহাড় বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে। এর চেয়ে উদ্বেগজনক এবং আত্মঘাতী বিষয় আর কী হতে পারে?

এই আত্মহননের নীলনকশা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ সার্ভে বা বিএস জরিপের মাধ্যমে। এই জরিপে পাহাড় ও টিলাকে অত্যন্ত সাধারণ এবং গুরুত্বহীন ভূমি হিসেবে ‘শণখোলা’, ‘নাল’, ‘খিলা’ এমনকি ‘বাড়ি’ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। এই কাগুজে ভুলটিই হয়ে উঠেছে পাহাড়খেকোদের জন্য এক অবারিত লাইসেন্স।

অথচ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, যেকোনো ধরনের পাহাড়-টিলা কাটা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিশেষ ছাড়পত্র সাপেক্ষে সীমিত আকারে তা করা যেতে পারে। পাহাড় সুরক্ষায় এমন সুস্পষ্ট আইনি বর্ম থাকা সত্ত্বেও নিধনযজ্ঞ চলছেই। শ্রেণিগত ভুলের সুযোগ নিয়ে অবাধে পাহাড় কেটে প্লট তৈরি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে এবং রাতারাতি গড়ে উঠছে কংক্রিটের স্থাপনা।

পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের মূল সমস্যা আইনের ঘাটতি নয়, বরং এর প্রয়োগের সদিচ্ছার অভাব। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে যারা পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে একটি অঞ্চলের সামগ্রিক বিপর্যয় ডেকে আনছে, তারা সমাজের প্রভাবশালী অংশ। তাদের দাপটের কাছে পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা প্রায়শই এক ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়।

এর ওপর ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জরিপের ভুল। পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে মামলা হলেও শ্রেণিগত তথ্যের গরমিলের কারণে আদালতে তা প্রমাণ করা এবং প্রতিকার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই একই জালে আটকা পড়েছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষও (সিডিএ)। পাহাড়-টিলায় কোনো ধরনের ভবন নির্মাণের অনুমোদন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও জরিপের ভুলের কারণে তারা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। ফলে আইন ও প্রতিষ্ঠান দুই-ই অসহায় দর্শক হয়ে দেখছে চট্টগ্রামের সবুজ ফুসফুসের ধ্বংসলীলা।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবনযাত্রা এখানকার পাহাড়-টিলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পাহাড়গুলো শুধু নিছক মাটির স্তূপ নয়, এগুলো এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী বর্ম। পাহাড় কেটে সাবাড় করার অর্থ হলো এই প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের অঙ্গহানি ঘটানো। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা এখন প্রতিনিয়ত ভোগ করছি। ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা এবং ভয়াবহ জলাবদ্ধতার মতো সমস্যাগুলো এখন চট্টগ্রামের স্থায়ী রূপ নিয়েছে। পাহাড় কাটা হলে সেখানকার মাটি বৃষ্টির পানির সঙ্গে নেমে এসে খাল, নালা ও নদী ভরাট করে ফেলে, যা নগরীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম। পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যায়, খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ে, সবুজের আচ্ছাদন কমে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ে এবং সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

ধ্বংসের এই চিত্রটি পরিসংখ্যানে আরও ভয়াবহ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক এস এম সিরাজুল হকের একটি গবেষণা আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তার গবেষণায় দেখা যায়, চট্টগ্রাম নগরে ১৯৭৬ সালে যেখানে মোট ৩২ দশমিক ৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা পাহাড় দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, ২০০৮ সালে তা কমে মাত্র ১৪ দশমিক ২ বর্গকিলোমিটারে নেমে আসে। গত ১৭ বছরে এই পরিমাণ যে কোথায় ঠেকেছে, তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

এখানে যৌক্তিকভাবেই কিছু প্রশ্ন সামনে আসে। ১৯৭০-এর দশকের বিএস জরিপের মতো এমন একটি মারাত্মক ভুল কেন গত ৫৫ বছরেও সংশোধন করা হলো না? পরিবেশ অধিদপ্তর, সিডিএ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো পাহাড়-টিলা কাটা বন্ধে আসলে কতটা আন্তরিক? তাদের নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তা কি শুধুই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো সমীকরণ রয়েছে? পরিবেশ সুরক্ষা যদি কেবল সেমিনার-বক্তৃতার বিষয় হয়ে থাকে, তবে তার চরম মাশুল আমাদের দিতেই হবে এবং আমরা তা দিচ্ছিও। তাপপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা ও অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং আমাদের রূঢ় বাস্তবতা।

এখনই লাগাম টেনে ধরার সময়। রাষ্ট্রীয় হোক বা ব্যক্তিমালিকানাধীন, সব ধরনের পাহাড় ও টিলা কাটা বন্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করতে হবে। যে জরিপের ভুলের কারণে এই সর্বনাশ ঘটছে, তা জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, পাহাড় ও টিলাগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষার জন্য একটি আলাদা জরিপ এবং ডেটাবেইস তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায়, কাগুজে ভুলের মাসুল দিতে গিয়ে আমাদের সবুজ পাহাড়গুলো কেবলই ইতিহাসে পরিণত হবে আর আমরা এক জ্বলন্ত বাস্তবতার মধ্যে পুড়ে মরব।

লেখক : ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, একুশে পত্রিকা।