৮০ বছরের বয়োবৃদ্ধ মোহাম্মদ ছলিমের জীবনটা আটকে আছে আইন-আদালতের মারপ্যাঁচে। ১৯৯৭ সালে তিনি একটি সম্পত্তি বিভাগের মামলা দায়ের করেন চট্টগ্রামের বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালতে। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে এই মামলার ঘানি টানছেন তিনি। মামলাটি একবার সোলেহসূত্রে নিষ্পত্তি হলেও, বিবাদীদের ‘দেওয়ানী ষড়যন্ত্র’-এর কারণে তা পুনরায় চালু হয়। এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের আদালতে যেতে হচ্ছে প্রতিপক্ষের শপথপূর্বক দেওয়া মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা দাবীর বিরুদ্ধে লড়তে। বিবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিচার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করেছেন, যা এই বয়োবৃদ্ধ বাদীর পরিবারের আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণা সীমাহীন করে তুলেছে।

মোহাম্মদ ছলিমের এই গল্প বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বরং চট্টগ্রাম, পটিয়া চৌকি আদালত ও সাতকানিয়া চৌকি আদালত প্রাঙ্গণে এই প্রতিবেদকের সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এটি দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার সংকটের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। লক্ষ লক্ষ বিচারপ্রার্থীর এই দীর্ঘশ্বাস আর বিচারিক দীর্ঘসূত্রতার পটভূমিতেই ২০২৪ সালের জুলাই-আস্টের গণ-অভ্যুত্থান একটি নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। এই আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রে ছিল যেসব দাবি, তার মধ্যে অন্যতম—নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষকে ‘তারিখ’ নয়, ‘ন্যায়বিচার’ দেওয়ার মতো একটি বিচার ব্যবস্থা।

এই গণ-আকাঙ্ক্ষার ওপর ভর করেই দেশের বিচার বিভাগ সংস্কারের এক ঐতিহাসিক ‘গোল্ডেন আওয়ার’ বা সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই প্রতিবেদনে এই প্রতিবেদক গত কয়েক মাস ধরে সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর এক বছরের প্রচেষ্টার গভীর অনুসন্ধান করেছে—যেখানে আছে ৬৫টিরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক নথি, প্রধান বিচারপতির ৩৬টির অধিক ভাষণ এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত মূল ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যুগান্তকারী আইনি অর্জন, পাহাড়সমান চ্যালেঞ্জ এবং খোদ সংস্কারকদের আত্ম-সমালোচনা।

এক নতুন আস্থার শুরু

২০২৪ সালের ১১ আগস্ট প্রধান বিচারপতি হিসেবে ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সামনে ছিল আস্থাহীনতার এক ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু সেই সংকটময় মুহূর্তেই একটি বিরল রাজনৈতিক ও নাগরিক ঐকমত্য তৈরি হয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভ স্বীকার করে নেয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না।

এই প্রত্যয়ের প্রথম প্রতিফলন ঘটে প্রধান বিচারপতির অভিষেক ভাষণেই। ১২ আগস্ট, ২০২৪-এর সেই বক্তৃতার কপি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি চার্লস ডিকেন্সের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, “এটি ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, এটি ছিল নিকৃষ্ট সময়… এটি ছিল আশার বসন্ত…”। তিনি এই মুহূর্তকে “জাতির পুনরুজ্জীবন ও নবায়নের গ্রীষ্ম” হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রের অন্য স্তম্ভগুলোও দ্রুত সাড়া দেয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ‘বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন’ গঠন করে। লক্ষ্য ছিল একটাই—বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে সমস্ত বাধা চিহ্নিত করা এবং তা অপসারণের পথনকশা তৈরি করা।

বিচার সংস্কারে ‘কমিশন’ ও ‘রোডম্যাপ’ যুগলশক্তি

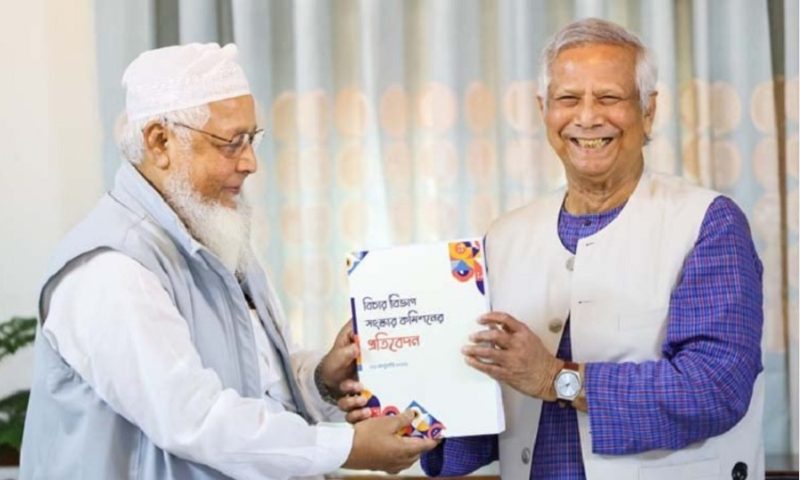

এই ঐতিহাসিক সংস্কারযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে মূলত দুটি সমান্তরাল শক্তির মাধ্যমে। এর একটি হলো বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, যা সংস্কারের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেছে। বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এই কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন মো. মাসদার হোসেন, যাঁর দায়ের করা ‘মাসদার হোসেন মামলা বনাম বাংলাদেশ’ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কমিশন খুব দ্রুত কাজ করে এবং গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কাছে ৩৫২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা দেয়, যেখানে ২৮টি সুস্পষ্ট সুপারিশ করা হয়। কমিশন যে প্রতিবেদন দাখিল করে, তাতে মামলাজট নিরসনে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা বাড়িয়ে কমপক্ষে ছয় হাজারে উন্নীত করা এবং বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মতো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় শক্তিটি হলো প্রধান বিচারপতির ‘রোডম্যাপ’, যা বাস্তবায়নের পথনকশা হিসেবে কাজ করছে। কমিশন যখন তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করছিল, তখনই প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বিচার বিভাগের ভেতর থেকে সংস্কারের এক বাস্তবসম্মত ‘রোডম্যাপ’ ঘোষণা করেন।

প্রধান বিচারপতির ২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণ এবং পরবর্তীতে দেশব্যাপী দেওয়া একাধিক বক্তৃতার (যেমন: ময়মনসিংহ ও খুলনায় প্রদান করা বক্তব্য) চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাঁর লক্ষ্যের তিনটি প্রধান স্তম্ভ ঘোষণা করেন: বিচারিক স্বাধীনতা, প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন (নিজস্ব বাজেট, সচিবালয় ও জনবল) এবং কার্যকরী দক্ষতা (প্রযুক্তি ব্যবহার ও মামলা জট কমানো)। এই দুটি উদ্যোগ—কমিশনের ‘রূপকল্প’ এবং প্রধান বিচারপতির ‘রোডম্যাপ’—একত্রে মিলিত হয়ে সংস্কারের এক শক্তিশালী ‘ইঞ্জিন’ হিসেবে কাজ করছে।

‘দ্বৈত শাসনে’র অবসান, এবার চ্যালেঞ্জ ‘মানসিকতা’র

যেকোনো বিচারিক স্বাধীনতার প্রথম শর্ত দুটি—বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং বিচারকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ। গত এক বছরে এই দুটি মৌলিক ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

‘দ্বৈত শাসনে’র অবসান: একটি ঐতিহাসিক রায় বহু বছর ধরে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা এক অদ্ভুত ‘দ্বৈত শাসনে’র অধীনে চলছিল। মাসদার হোসেন মামলার রায় সত্ত্বেও, সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের দোহাই দিয়ে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার চূড়ান্ত ক্ষমতা আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির (কার্যত নির্বাহী বিভাগের) হাতেই রয়ে গিয়েছিল। এই জটিলতার গভীরতা বোঝা যায় খোদ মো. মাসদার হোসেনের ১৯৯৫ সালের রিটের পটভূমি পর্যালোচনা করলে।

এই অচলায়তনের অবসান ঘটে চলতি বছরের ২ সেপ্টেম্বর। হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ (রিট আবেদন নং ১০৩৫৬/২০২৪) সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের সেই সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। এই একটি রায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের চেতনা ফিরিয়ে আনে এবং অধস্তন আদালতের ওপর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

আইনবিষয়ক গবেষক মিল্লাত হোসেনের মতে, “এই রায়ের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পথে বিছিয়ে রাখা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দ্বৈতশাসনের ‘কাঁটাগুলো’ অপসারিত হয়েছে বলা যায়।”

এই ‘কাঁটা’ অপসারণের সুফলই মোহাম্মদ ছলিমের মতো ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছাবে বলে আশা করছেন মাঠ পর্যায়ের আইনজীবীরা। খোদ মোহাম্মদ ছলিমের মামলার নথিই এই দীর্ঘসূত্রতার জীবন্ত প্রমাণ। বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে থাকা মামলাটিতে শুধু ২০২৩ ও ২০২৪, এই দুই বছরেই মোট ২৫টি ধার্য তারিখ ছিল। এর মধ্যে বিবাদীরাই সম্মিলিতভাবে ২২ বার সময়ের আবেদন করেছেন।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই মোহাম্মদ ছলিমের আইনজীবী মামুনুল হক চৌধুরী এই সংস্কারকে দেখছেন ‘সতর্ক আশা’ নিয়ে। তিনি বলেন, “সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল বা সচিবালয় গঠনের মতো বড় বড় পদক্ষেপে আমরা অবশ্যই আশাবাদী। কিন্তু আমার মক্কেল ২৮ বছর ধরে যে ‘সিস্টেম’-এর বিরুদ্ধে লড়ছেন, সেই সিস্টেমের মূল ব্যাধি হলো দীর্ঘসূত্রতা। সংস্কার যদি মাঠ পর্যায়ের বিচারকের ওপর থেকে নির্বাহী বিভাগের ‘চাপ’ কমিয়ে দেয়, তবে হয়তো তিনি বিবাদীদের বারবার সময়ক্ষেপণের আবেদনগুলো সাহসের সাথে খারিজ করতে পারবেন। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি।”

নিয়োগে স্বচ্ছতা ও স্বায়ত্তশাসিত সচিবালয়

দ্বিতীয় বড় সংস্কারটি এসেছে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে। অতীতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায়শই রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগে বিদ্ধ ছিল। এই অস্বচ্ছতা দূর করতে ‘সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যদেশ, ২০২৫’ জারি করা হয়। এর অধীনে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ‘সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল’ গঠিত হয়।

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ নিজে এই কাউন্সিল সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের এক ওয়েবিনারে (১৪ মে, ২০২৫) যে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন, তার প্রতিফলন এই আইন। তিনি বলেন, “সুপ্রিম কোর্ট… জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল এবং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে কার্যকর করেছে, দুটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা নির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে… বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখে।”

এই সাংবিধানিক ও আইনি ভিত্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপটি আসে চলতি বছরের ২৩ অক্টোবর। এদিন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ‘সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ-২০২৫’-এর খসড়াকে নীতিগত অনুমোদন দেয়।

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল যেমনটি জানিয়েছেন, এই অধ্যাদেশটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলাবিষয়ক যাবতীয় ক্ষমতা আইন মন্ত্রণালয়ের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই সচিবালয় সুপ্রিম কোর্টকে নিজস্ব বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করবে—যা প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের ‘প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন’-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের প্রতিফলন।

আইন অঙ্গনের একাধিক সিনিয়র আইনজীবী এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের সাথে কথা বলে বিশ্লেষকেরা এই নীতিগত অনুমোদনকে ‘দ্বৈত শাসনে’র কফিনে কার্যত শেষ পেরেক হিসেবে দেখছেন, যদিও খসড়াটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরও আলোচনার অপেক্ষায় রয়েছে।

এই নীতিগত অনুমোদনের ঠিক দুই দিন পর, ২৫ অক্টোবর-এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক বক্তৃতায় প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ এই অর্জনকে ‘কৌশলগত বহুপাক্ষিক প্রচেষ্টার ফল’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে, তিনি এই নতুন ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট সতর্কবার্তাও দেন, যা মো. মাসদার হোসেনের ‘নিয়ন্ত্রণের রূপবদল’ সংক্রান্ত আশঙ্কার সাথেই সম্পর্কিত। প্রধান বিচারপতি বলেন, “…বিচার বিভাগের স্বায়ত্তশাসনের দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করতে হলে সকল পক্ষকে—সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন, বার, জেলা জজ—পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পর্কের মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। …যেকোনো ধরনের অবিশ্বাস বা একতরফা পদক্ষেপের ইঙ্গিত অনিবার্যভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার সেই সৌধকে ভেঙে ফেলার ঝুঁকি তৈরি করবে, যা আমরা গত ১৫ মাস ধরে অক্লান্তভাবে তৈরি করছি।”

পরিসংখ্যানের আয়নায় সংস্কার—জটমুক্তির ডিজিটাল সংগ্রাম

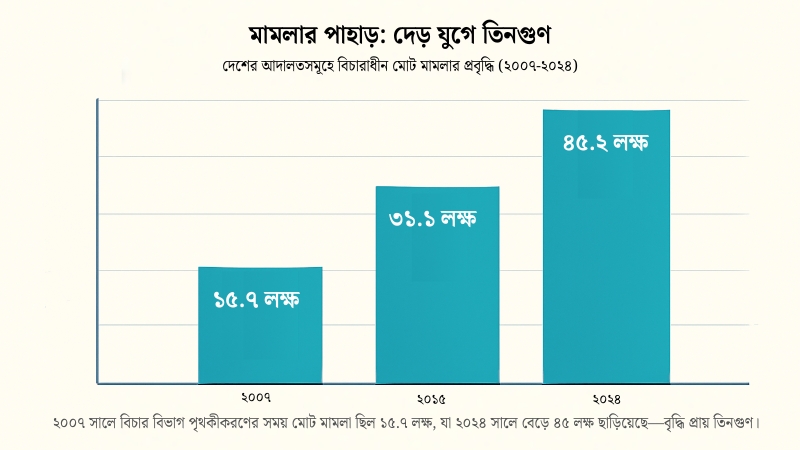

সংস্কারের এই আইনি ও তাত্ত্বিক দিকগুলো সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলছে? মামলার জটের ভয়াবহ পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সংস্কার কেন জরুরি। তবে সরকার ও সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের নানামুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও দেশের উচ্চ ও অধস্তন আদালতে মামলাজট বাড়ার হার কোনোভাবেই কমছে না। সুপ্রিম কোর্টের অভ্যন্তরীণ শাখার একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০২৪ সালেই আদালতে মামলাজট বেড়েছে দুই লাখ ১৭ হাজার ৪টি, যা গত এক যুগে সর্বোচ্চ। বর্তমানে দেশের সব আদালতে মোট মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ লাখ ১৬ হাজার ৬০৩টি।

পরিসংখ্যানের গভীরতা আরও ভয়াবহ। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩১,১২০টি (যা ২০১৫ সালে ছিল মাত্র ১২,৭৯২টি)। হাইকোর্ট বিভাগে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৬৫১টি (২০১৫ সালে ছিল ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৩০৩টি)। এবং অধস্তন আদালতে মামলার পাহাড় জমেছে ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার ৮৩২টিতে (যা ২০১৫ সালে ছিল ২৬ লাখ ৯৭ হাজার ৮৭২টি)। ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সময় মোট মামলা ছিল ১৫ লাখ ৭০ হাজার, যা দেড় যুগে প্রায় তিনগুণ হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান দেখায় যে, সংকটটি কেবল পুরনো নয়, এটি ক্রমবর্ধমান। এই “মামলার পাহাড়” না সরালে কোনো সংস্কারই জনগণের কাছে পৌঁছাবে না। একমাত্র ২০২২ সাল বাদে (যখন নিষ্পত্তির হার দায়েরের চেয়ে বেশি ছিল), প্রতি বছরই এই জট বেড়েছে।

নতুন বিচার ব্যবস্থা এই সংকট সমাধানে সরাসরি প্রযুক্তির ওপর বাজি ধরেছে। ২০১৫ সালের আইন কমিশনের এক প্রতিবেদনেও মামলা জটের অন্যতম কারণ হিসেবে সনাতন পদ্ধতিকে দায়ী করা হয়েছিল। এই সনাতন মানসিকতাকেই সংস্কারের মূল বাধা হিসেবে দেখছেন খোদ প্রধান বিচারপতিও। গত ২৫ অক্টোবর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে দেওয়া এক বক্তৃতায় প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেন, “একবিংশ শতাব্দীতে… আমাদের বিচার ব্যবস্থা রূপক অর্থে এখনও ‘ষাঁড়ের গাড়ি’তে চলছে।”

এর জবাবে, সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন একাধিক বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের হাতে আসা ৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলারটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দেশের সকল আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা শতভাগ অনলাইনে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করেছে। এটি বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের হয়রানি কমাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ ছাড়া করোনা মহামারীর শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ‘অডিও-ভিডিও…প্র্যাকটিস নির্দেশনা’ জারি করা হয়েছে, যা ভার্চুয়াল শুনানি এবং দূরবর্তী স্থান থেকে সাক্ষ্যগ্রহণের পথ সুগম করেছে।

তবে এই প্রযুক্তিগত সমাধানের পাশাপাশি মূল সংকট সমাধানে বিশেষজ্ঞরা জোর দিচ্ছেন কাঠামোগত সংস্কারের ওপর। বিশিষ্ট আইনজীবী ড. শাহ্দীন মালিক যেমনটা বলেছেন, “মামলাজট যত বাড়ছে তত বেশি মানুষ বিচারবঞ্চিত হচ্ছে… এটি প্রতিটি সমাজেই অস্থিরতা তৈরি করছে।” তিনি আপিল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা দ্রুত দ্বিগুণ করার মতো স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপের ওপর জোর দেন।

আরেক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী গাজী সাদেক মনে করেন, “লঘু অপরাধ বা অর্থদণ্ডের মতো মামলাগুলোকে সংস্কারের আওতায় বাছাই করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হলে বিপুলসংখ্যক বিচারাধীন মামলা কমে আসবে।” এই জট কমাতেই প্রধান বিচারপতির উদ্যোগে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার অংশ হিসেবে গত ১৮ সেপ্টেম্বর প্রায় সাতশ নতুন বিচারিক পদ সৃজন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এই দীর্ঘসূত্রতার সংস্কৃতি নিয়ে চট্টগ্রামের সিনিয়র আইনজীবী আখতার কবির চৌধুরী অবশ্য বার ও বেঞ্চ উভয়কেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, ‘কিছু আইনজীবী আছেন যারা মামলা ঝুলিয়ে রাখাকেই পেশাগত সাফল্য মনে করেন, কারণ প্রতি ‘তারিখ’-এ তাদের নির্দিষ্ট ফি আসে। এটি একটি অনৈতিক প্রণোদনা। আবার, বিচারকেরাও অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় সময় আবেদন মঞ্জুর করেন সঙ্ঘাত এড়াতে। এই ‘মানসিকতা’ বদলাতে না পারলে শুধু আইন বদলে মামলাজট কমবে না।’

সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র শফিকুল ইসলাম অবশ্য জানিয়েছেন, প্রধান বিচারপতির রোডম্যাপ বাস্তবায়ন হলে তা মামলাজট নিরসনেও ভূমিকা রাখবে।

অদৃশ্য বাধা—‘মানসিকতা’ ও অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা

কাগজে-কলমে এবং আইনি কাঠামোতে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, তা বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা এখন আর কেবল নির্বাহী বিভাগ নয়। বাধাটি আরও সূক্ষ্ম, গভীর এবং দ্বিমুখী। একদিকে রয়েছে খোদ বিচার ব্যবস্থার ভেতরের দীর্ঘদিনের লালিত ‘মানসিকতা’ এবং অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতার অভাব; অন্যদিকে রয়েছে বাইরের ‘রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ’-এর দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ। এই সংবেদনশীল বিষয়গুলো উঠে এসেছে খোদ সংস্কারক এবং আইন অঙ্গনের প্রবীণ সদস্যদের মুখ থেকেই।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের অন্যতম সদস্য এবং মাসদার হোসেন মামলার মূল বাদী, অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মো. মাসদার হোসেন, ১৯ অক্টোবর ২০২৫ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের আসল কাজটাই হয়নি… বাধা মানসিকতা।” এই ‘মানসিকতা’ শুধু বিচার বিভাগের ভেতরেই নয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। মো. মাসদার হোসেন বলেন, “বর্তমান যে সরকার, তার কার্যকলাপ দেখে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তারাও আন্তরিক নন।”

এই ‘অভ্যন্তরীণ মানসিকতা’র পাশাপাশি আইন অঙ্গনের একটি বড় অংশ সংস্কারের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে ‘রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ’-কে দেখছেন। চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী রেহানা বেগম মনে করেন, সংস্কার যত বড়ই হোক না কেন, রাজনৈতিক প্রভাব একে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তিনি এই প্রবণতা ব্যাখ্যা করে বলেন, যখন বিচারকাজে রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তখন বিচারকের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যা সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ বিচার পাওয়ার অধিকারকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করে। রেহানা বেগমের মতে, ঐতিহাসিকভাবে কোনো সরকারই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন বিচার বিভাগ চায়নি, বরং বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার একটি প্রবণতা সব সময়ই ছিল। এই হস্তক্ষেপই, তার দৃষ্টিতে, নিরপেক্ষ বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়।

এই দ্বিমুখী বাধার (অভ্যন্তরীণ মানসিকতা এবং বাহ্যিক রাজনীতি) আশঙ্কার প্রতিধ্বনি করেন মো. মাসদার হোসেনও। তাঁর মূল্যায়নে, নিয়ন্ত্রণ শুধু এক হাত থেকে আরেক হাতে যাচ্ছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নিয়ন্ত্রণ আইন মন্ত্রণালয় থেকে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব প্রশাসনের (রেজিস্ট্রি) হাতে এলেও, সেই প্রশাসন যদি নিজেই অস্বচ্ছ ও জবাবদিহিহীন থাকে, তবে সাধারণ বিচারকের জন্য পরিস্থিতি বদলাবে না। এটি নিছক “নিয়ন্ত্রণের রূপবদল” হতে পারে।

মো. মাসদার হোসেনের এই পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে আইনজীবী সমাজের একটি অংশ। গত ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় (যার কার্যবিবরণীও আমরা খতিয়ে দেখেছি), বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের আরেক সদস্য আইনজীবী তানিম হোসেইন শাওন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, “সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন সবচেয়ে বেশি অস্বচ্ছ এবং জবাবদিহিহীন একটা জায়গা।”

তবে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত একাধিক বিচারক মো. মাসদার হোসেনের আশঙ্কাকে ‘অতিরিক্ত সরলীকরণ’ বলে মনে করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন সিনিয়র সহকারী জজ বলেন, ‘নিয়ন্ত্রণ আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকা আর সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকা এক বিষয় নয়। মন্ত্রণালয় ছিল নির্বাহী বিভাগের অংশ, তাদের ‘চাপ’ ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ‘অভিভাবক’। রেজিস্ট্রি যখন বদলি বা পদোন্নতির বিষয়টি দেখে, তখন তারা আমাদের বিচারিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে, রাজনৈতিক আনুগত্য নয়। এই সংস্কার আমাদের বিচারিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং প্রথমবারের মতো অর্থপূর্ণ করেছে।’

কিন্তু জ্যেষ্ঠ আইনজীবী গাজী সাদেক এই সংস্কারের চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে সন্দিহান। তিনি মনে করেন, কোনো সরকারই প্রতিষ্ঠানটিকে হাতছাড়া করতে চায় না। তিনি বলেন, “বিচার বিভাগ যদি নিজেদের সচিবালয় পেয়ে যায় তাহলে তো আইন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব থাকবে না। তাই কোনো সরকারই এটা করবে বলে মনে হয় না।”

ভারসাম্য ও সমাধান: নতুন বিধিমালায় উত্তরণ এই কঠোর আত্ম-সমালোচনা এই সংস্কার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। কারণ, বিচার বিভাগ এই সমালোচনাকে অগ্রাহ্য না করে, বরং এর সমাধানে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

যে অস্বচ্ছ বদলি ও পদোন্নতি নিয়ে মো. মাসদার হোসেন এবং আইনজীবী তানিম হোসেইন শাওন উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক সেই বিষয়গুলোতেই শৃঙ্খলা আনতে দুটি ঐতিহাসিক বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে (২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেই গেজেট দুটি— ‘বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন বিধিমালা, ২০২৫’ এবং ‘আইন ও বিচার বিভাগে পদায়ন বিধিমালা, ২০২৫’—আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি)।

এই বিধিমালাগুলো বিচারকদের সার্ভিস গঠন, নিয়োগ, এবং বিভিন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো একটি সুস্পষ্ট ও লিখিত কাঠামো প্রদান করেছে। এটি প্রমাণ করে, বিচার বিভাগ অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং মো. মাসদার হোসেনের চিহ্নিত সেই ‘মানসিকতা’ পরিবর্তনে আন্তরিক।

‘গোল্ডেন আওয়ার’-এর সদ্ব্যহার ও আগামীর পথ

বিচার বিভাগের ৬৫টিরও বেশি নথি, প্রধান বিচারপতির তিন ডজনের অধিক ভাষণ এবং উভয় পক্ষের (সংস্কারক ও সমালোচক) মতামত অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সত্যিই বিচার বিভাগ সংস্কারের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সংস্কার কমিশনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ এবং হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করে ফেলেছে।

সংকট, পরিসংখ্যান এবং গভীরতর আত্ম-সমালোচনা—সবকিছু মিলিয়ে এই চিত্রটি স্পষ্ট যে, সংস্কারের পথটি সরল নয়। এটি একটি ‘গোল্ডেন আওয়ার’ বা সুবর্ণ সুযোগ, তবে এটি কোনো জাদুর কাঠি নয়।

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ নিজে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ও বক্তৃতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এটা স্পষ্ট যে তিনি চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে সচেতন। যেমনটি তিনি গত ২৫ সেপ্টেম্বর-এ বরিশালে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বলেন, “আমরা এখনও গন্তব্যে পৌঁছাইনি, তবে আমরা পথিমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছি।”

তিনি এই সংস্কারের মূলমন্ত্রটি এক বাক্যেই তুলে ধরেন: “যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জিজ্ঞাসা করবে যে আমরা কথায় সংস্কার বেছে নিয়েছিলাম নাকি কাজে, তারা যেন এই বছরের রেকর্ডে উত্তর খুঁজে পায়: আমরা কাজেই সংস্কার বেছে নিয়েছি।”

এই ‘কাজে প্রমাণ’ করার লড়াইটিই এখন মুখ্য। আইনি বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে, এখন প্রয়োজন সেই ‘মানসিকতা’র বিপ্লব, যা মোহাম্মদ ছলিমের মতো লক্ষ লক্ষ বিচারপ্রার্থীর ২৮ বছরের দীর্ঘশ্বাসকে একদিনের স্বস্তিতে পরিণত করতে পারে। এই দায়িত্ব একা বিচার বিভাগের নয়; রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ, আইনজীবী সমাজ এবং নাগরিক সাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করছে এই ‘ন্যায়বিচারের রূপকল্প’-এর চূড়ান্ত সাফল্য।

পার্শ্ব প্রতিবেদন: ‘অ্যানালগ’ স্বার্থের কাছে জিম্মি ডিজিটাল বিচার?

পার্শ্ব প্রতিবেদন: অস্বচ্ছতা দূর করতে সুপ্রিম কোর্টের ‘সার্ভিস রুলস’ অস্ত্র