মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলার নাটেশ্বর আজ এক ঐতিহাসিক নিস্তব্ধতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক দশক আগে, ২০১৩-১৪ সাল থেকে, এই শান্ত জনপদেই রচিত হয়েছিল চীন-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সহযোগিতার এক যুগান্তকারী অধ্যায়। অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ‘ঐতিহ্য অন্বেষণ’ এবং চীনের হুনান প্রাদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিক ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা যখন এখানে যৌথ খননকাজ শুরু করেন, তখন মাটির নিচ থেকে শুধু ১৩০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধ মন্দির, অষ্টকোণাকৃতি স্তূপ আর ইটনির্মিত রাজপথই উঠে আসেনি—উঠে এসেছিল দুই দেশের আধুনিক সম্পর্কের এক প্রাচীন ভিত্তিপত্র।

এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি কিভাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজন (যেমন ভাষা শিক্ষা) এবং ‘হার্ড কালচার’ (যেমন প্রকৌশলগত সক্ষমতা ও বাণিজ্য) দুই দেশের আধুনিক সম্পর্ককে মজবুত করছে। আর নাটেশ্বরের এই দৃশ্যটিই আজকের চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের গভীরতম রূপক। এই দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পটি প্রমাণ করে, বিশেষজ্ঞরা শুধু মাটি খুঁড়ছেন না, তারা দুই দেশের আধুনিক সম্পর্কের সেই প্রাচীন ভিত্তি উন্মোচন করছেন, যা সময়ের ধুলোয় প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল।

কেন এই প্রত্নতাত্ত্বিক সহযোগিতা ঠিক এখন এত গুরুত্বপূর্ণ?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি নিছক ‘বন্ধুত্ব’ বা ‘ঐতিহ্যপ্রীতি’র চেয়েও গভীর একটি বিষয়। এটি একটি সচেতন ‘আখ্যাননির্মাণ’ বা কৌশলগত দূরদর্শিতার অংশ। চীন যখন ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ (বিআরআই)-এর মাধ্যমে এশিয়ার আধুনিক সংযোগ বা ‘কানেক্টিভিটি’র কথা বলছে, তখন নাটেশ্বরের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো সেই অর্থনৈতিক করিডোরকে একটি অকাট্য ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈধতা দেয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ যেমনটা বলছিলেন, “এই খননকার্য প্রমাণ করছে যে, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সংযোগ কোনো আধুনিক অর্থনৈতিক প্রকল্প নয়, বরং এটি হাজার বছরের পুরনো জ্ঞান, দর্শন (বৌদ্ধধর্ম) এবং বাণিজ্যের আদান-প্রদানের প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নাটেশ্বর বা কুমিল্লার ময়নামতিতে যে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তা প্রমাণ করে এই অঞ্চল প্রাচীন বিশ্বের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।”

এ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই উন্নত সভ্যতা তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য যে প্রধান বন্দরটি ব্যবহার করতো, তার সকল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইঙ্গিত আজকের চট্টগ্রাম বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকার দিকেই নির্দেশ করে।

তার মতে, “এটি ‘হেরিটেজ ডিপ্লোমেসি’ বা ঐতিহ্যগত কূটনীতির সবচেয়ে সফল প্রয়োগ। এর মাধ্যমে চীন প্রমাণ করছে যে তারা শুধু আজকের দিনের সড়ক বা কর্ণফুলী টানেল নির্মাণকারী নয়, বরং তারা এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার অংশীদার ও রক্ষক। এই আখ্যান আধুনিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী।”

প্রযুক্তির হস্তান্তর: চট্টগ্রামের অমূল্য সম্পদ রক্ষা

বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রধান শত্রু হলো এর আর্দ্র জলবায়ু এবং মাটির লবণাক্ততা। হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন, বিশেষ করে পুঁথি, চিত্রকর্ম এবং ধাতব বস্তুগুলো খুব দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এখানেই চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতা একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চীন তার সর্বাধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি দিয়ে বাংলাদেশকে সরাসরি সহায়তা করছে। এই প্রযুক্তিগত হস্তান্তরের সবচেয়ে বড় উপকারভোগী হতে পারে চট্টগ্রাম।

নগরীর আগ্রাবাদে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর-এ সংরক্ষিত আছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অমূল্য সব নিদর্শন—যার মধ্যে রয়েছে বিরল পোশাক, বাদ্যযন্ত্র এবং পাণ্ডুলিপি। সঠিক সংরক্ষণের অভাবে যার অনেককিছুই আজ হুমকির মুখে।

কিন্তু চট্টগ্রামের অবহেলিত ঐতিহ্যের মূল শত্রু শুধু জলবায়ু নয়, স্থানীয় উদাসীনতাও। ব্রিটিশ আমলের সার্কিট হাউস, মোগল আমলের অলি খাঁ মসজিদের ‘আধুনিকায়ন’ করার নামে মূল কাঠামোই বদলে ফেলা হচ্ছে। পুরাকীর্তি আইন ১৯৬৮ (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণ আইন-বিরোধী হলেও তার প্রয়োগ নেই। চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের উপপরিচালক আতাউর রহমান যেমনটা মনে করেন, জেলাজুড়ে শতাধিক অরক্ষিত পুরাকীর্তি ছড়িয়ে আছে যা সংরক্ষণের উদ্যোগ না নিলে একসময় হারিয়ে যাবে।

একই ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের একজন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, “১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের জাদুঘরটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক জাদুঘর এবং এটি ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে গবেষণার এক অসামান্য কেন্দ্র। মুদ্রা বা টেরাকোটার মতো অজৈব নিদর্শনের পাশাপাশি আমাদের আসল গুপ্তধন হলো ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রেফারেন্স লাইব্রেরি’। এখানে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ নানা আর্কাইভাল উপাদানের পাশাপাশি আরবী, ফার্সী, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা ১৫৯টি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি রয়েছে।”

তিনি আরও যোগ করেন, “পোশাক-আশাক, চিত্রকর্ম এবং এই পাণ্ডুলিপিগুলোর মতো ‘অর্গানিক’ বা জৈব উপকরণগুলোই চট্টগ্রামের আর্দ্র জলবায়ুতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনের কাছে এই ধরনের উপকরণ সংরক্ষণের জন্য বিশ্বের সেরা কিছু প্রযুক্তি ও রাসায়নিক জ্ঞান রয়েছে। এই প্রযুক্তিগত সহায়তা পেলে আমরা আমাদের এই মহামূল্যবান আকর গ্রন্থ ও নিদর্শনগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করতে পারবো।”

জাদুঘরের সেতুবন্ধন: আনহুই থেকে আগ্রাবাদ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাথে চীনের আনহুই মিউজিয়ামের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এই সহযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। যখন ঢাকার একজন দর্শক জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীতে আনহুইয়ের প্রাচীন জেড নিদর্শন দেখছেন, তখন একটি নীরব অথচ শক্তিশালী বার্তা বিনিময় হয়।

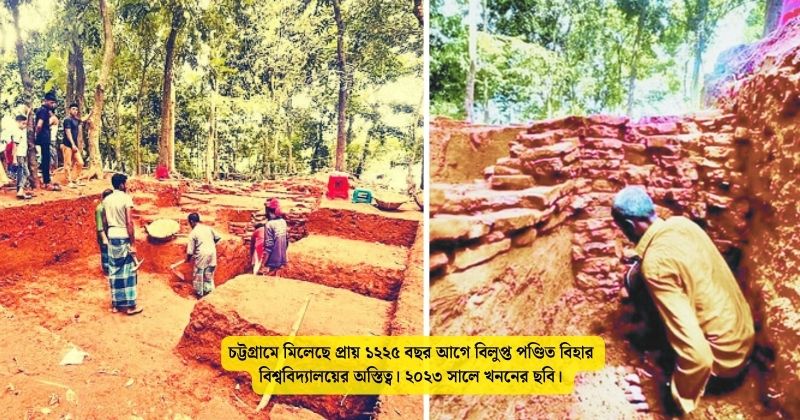

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী তাসলিমা আক্তার মনে করেন, “বার্তাটি হলো—উভয় জাতিই প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এই ‘পারস্পরিক সম্মান’ দুই দেশের মধ্যে এমন একটি ভিত্তি তৈরি করে, যা যেকোনো আধুনিক বাণিজ্যিক বা কূটনৈতিক চুক্তির চেয়েও বেশি টেকসই। আনোয়ারায় চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাশেই প্রাচীন পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় বা চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলোর সঠিক খনন ও সংরক্ষণে যদি এই যৌথ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, তবে তা দুই দেশের সম্পর্ককে চট্টগ্রামের মাটিতেই নতুন করে ভিত্তি দেবে।”

‘জীবন্ত’ ঐতিহ্য সংরক্ষণ: কারিগরকে বাঁচানো

ঐতিহ্য মানে শুধু জাদুঘরে রাখা বস্তু নয়। ঐতিহ্য মানে ‘জীবন্ত’ চর্চা—যেমন চট্টগ্রামের মেজবানি রান্নার ঐতিহ্য, সাম্পান নৌকা তৈরির প্রাচীন কৌশল কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বা মারমা সম্প্রদায়ের বুননশিল্প। এই ‘অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ সংরক্ষণেও দুই দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় হচ্ছে।

এখানে দুটি ভিন্ন মডেলের কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা:

১. আর্কাইভ মডেল: চীন বাংলাদেশকে এই ঐতিহ্যগুলোর হাই-ডেফিনিশন ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা করতে পারে। যেমন, চট্টগ্রামের সাম্পান তৈরির কৌশল বা মেজানের মতো একটি জটিল রন্ধনপ্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ অডিও-ভিজ্যুয়াল লাইব্রেরি তৈরি করা, যা গবেষণার কাজে লাগবে।

২. অর্থনৈতিক মডেল: এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চীন যেভাবে তাদের নিজেদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে (যেমন: সিল্ক, সিরামিক) আধুনিক ডিজাইন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং গ্লোবাল ই-কমার্সের (যেমন আলিবাবা) মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করেছে, সেই মডেল চট্টগ্রামের এই স্থানীয় শিল্পগুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব।

ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার সেরা উপায় হলো সেটিকে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করা—এমনটাই মনে করেন এই খাতের গবেষকরা। যখন একজন সাম্পান কারিগর বা একজন চাকমা তাঁতশিল্পী তার শিল্পকর্মের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে সঠিক মূল্য পান, কেবল তখনই তার পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশাটি ধরে রাখতে আগ্রহী হবে। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই হলো জীবন্ত ঐতিহ্য সংরক্ষণের মূল চাবিকাঠি।

ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অতীতের শক্তি

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করছেন এমন একজন চবি শিক্ষক, হেলাল উদ্দিন আহমেদ, এই সহযোগিতাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, “চীন-বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ সহযোগিতা শুধু কিছু পুরনো ইট, পাথর বা পোড়ামাটির ফলক বাঁচানোর প্রকল্প নয়। এটি একটি অত্যন্ত দূরদর্শী এবং কৌশলগত বিনিয়োগ।”

তিনি বলেন, “যখন নাটেশ্বরের মাটি খুঁড়ে হাজার বছরের পুরনো সম্পর্কের প্রমাণ মেলে, তখন তা আধুনিক কর্ণফুলী টানেলের ইস্পাতের ভিত্তিকেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী করে। যখন চীনের প্রযুক্তিতে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের অমূল্য বস্ত্র সংরক্ষিত হয়, তখন তা দুই দেশের শৈল্পিক আত্মার সংযোগ ঘটায়।”

এই বিশেষজ্ঞ মনে করেন, “এই বহুমুখী সহযোগিতা প্রমাণ করে যে, চীন ও বাংলাদেশ শুধু আজকের দিনের অর্থনৈতিক অংশীদার নয়; বরং তারা হাজার বছরের ‘সভ্যতার সহযাত্রী’। আর এই উপলব্ধিই গোল্ডেন সিল্ক রোডের মূল চেতনাকে ধারণ করে।”

আগামীকাল পড়ুন: শুধু বাণিজ্য নয়, চীন-বাংলাদেশ কি এখন ‘নলেজ করিডোর’-ও গড়ছে?