শরীফুল রুকন : বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের মতো বাংলাদেশেরও নিজস্ব কোনো ওষুধ নেই। অর্থাৎ, আমাদের দেশ কোনো ওষুধ আবিষ্কার করেনি বলে নিজস্ব পেটেন্ট নেই। আমাদের ওষুধ শিল্প চলছে মূলত ওষুধ আবিষ্কারক দেশগুলোর কাছ থেকে ‘ধার করা’ ফর্মুলা দিয়ে। আবিষ্কারক দেশগুলো সবসময়ই তাদের ওষুধের গুণগত মান ও কার্যকারিতা নিয়ে সজাগ থাকে। কোনো ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেই তাদের প্রশাসন সেটা নিষিদ্ধ করে দিয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যোগ নেয়। অন্য অনেক দেশও সেটা অনুসরণ করে। পাশের দেশ ভারতেও অন্তত ৬১৪টি ওষুধ নিষিদ্ধের তালিকায় আছে।

আমাদের দেশের কী খবর? কোনো ওষুধ কি কখনো নিষিদ্ধ করা হয়েছে? হয়ে থাকলে কয়টি ওষুধ কবে, কী কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে? নিষিদ্ধ ওষুধের কোনো তালিকা কি আছে? সেই নিষেধাজ্ঞা কি মেনে চলা হচ্ছে? প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে অনুসন্ধানে নামে একুশে পত্রিকা। পাওয়া যায় ভয়াবহ চিত্র! ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধের মতো গুরুতর এই বিষয়টি নিয়ে চলছে চরম অরাজক পরিস্থিতি। ‘ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর’-এর গাফিলতি-অব্যবস্থাপনা আর ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছে নতজানু অবস্থা ভয়ানক স্বাস্থ্যহানির মধ্যে ফেলে রেখেছে দেশবাসীকে।

এমনকি, নিষিদ্ধ ওষুধের বিষয়ে তথ্য চাইতে গেলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা রহস্যময় আচরণ করেন। পরে তথ্য অধিকার আইনে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আপিল করেও পরিষ্কার কোনো চিত্র পাওয়া যায়নি; বরং প্রশ্ন জেগেছে, কোনো কিছু কি লুকানোর চেষ্টা হচ্ছে? শেষমেষ তথ্য কমিশনে অভিযোগও করা হয়েছে। কিন্তু, এই মুহূর্তে দেশে কোনো তথ্য কমিশনার দায়িত্বে নেই। তাই আপিলের মীমাংসা অনিশ্চিত দেখে আমরা আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে গেছি। ঔষধ প্রশাসন, ওষুধ কোম্পানি এবং ওষুধ বাজারের এমন কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে, যেগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুরুতেই গোঁজামিল

ওষুধ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোতে অনেক ধরনা দিয়েও যখন নিষিদ্ধ ওষুধ সংক্রান্ত কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না, তখন গত ৫ জুন আবেদন করা হয় তথ্য অধিকার আইনে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঔষধ পরিদর্শক রাজীব দাস সেসব তথ্য খুঁজে বের করার দায়িত্ব পান। তথ্য প্রদানের দায়িত্বে থাকা অধিদপ্তরের পরিচালক মো. শফিকুল ইসলামের নির্দেশে শেষমেশ এই কাজ শুরু এবং শেষ করেন রাজীব।

গত ১৮ আগস্ট ঢাকার মহাখালীতে রাজীব দাস নিজের কার্যালয়ে বসে একুশে পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা যতটা সম্ভব তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি; কিন্তু সব তথ্য আমাদের কাছে নেই।’ তিনি আরও বলেন, ‘আপনি ১৯৭২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা সব ওষুধের তালিকা চেয়েছেন, কিন্তু এত পুরোনো তথ্য আমাদের কারও কাছে নেই।’

রাজীব দাস বলেন, ‘কিছু তথ্য ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির (ডিসিসি) সভাগুলোর কার্যবিবরণীতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমরা ২০০৫ সালে হওয়া ২৩০তম সভা থেকে শুরু করে ২০১৭ সালে হওয়া ২৪৭তম সভা পর্যন্ত যেসব ওষুধ বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে, সেই তালিকা আপনাকে দিতে পেরেছি। এর বাইরে কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। বাতিলের সুপারিশ করা ওষুধগুলোকেই আপনি ‘বাতিল করা হয়েছে’ বলে ধরে নিতে পারেন।’

আমরা সেটাই ধরে নিয়ে নেমে পড়লাম অনুসন্ধানে। (তথ্য অধিকার আইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর যে রহস্যের জন্ম দিয়েছে, তার বিস্তারিত থাকবে এই ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে।)

বাতিল ওষুধের প্রভাব অজানা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বাতিল ওষুধের তালিকায় ৫০টি ওষুধ রয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি মানুষের; ৯টি পশুর ওষুধ। এই তালিকায় ওষুধ বাতিলের কারণ সম্পর্কে কিছুই পাওয়া গেল না। আবার ওই ৫০টি ওষুধের কোনোটি সেবন করে আমাদের দেশে কোনো মানুষ বা পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, সেই বিষয়ে ঔষধ প্রশাসনসহ সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া গেল না। দেশে এ সংক্রান্ত কোনো জরিপ, সমীক্ষা বা গবেষণা প্রতিবেদনের সন্ধানও মিলল না।

তবে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক জার্নাল অব মেডিসিন, জামা ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নাল, ইউরোপীয় মেডিসিন এজেন্সি ও থেরাপিউটিক ইনিশিয়েটিভের ওয়েবসাইটে থাকা কিছু গবেষণার প্রতিবেদন ঘেঁটে বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দাবি করা বাতিল ওষুধের তালিকার বেশ কয়েকটির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেল। যেমন, তালিকার এক নম্বরে থাকা ‘রোফেকক্সিব’ প্রাথমিকভাবে বাতের ব্যথা এবং প্রদাহ কমাতে ব্যবহার হতো। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার উচ্চ হৃদরোগের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছিল। বিদেশি কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, যারা রোফেকক্সিব নিয়মিত গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে হৃদরোগের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং অনেক মামলা দায়ের হয়।

অধিদপ্তরের দাবি করা বাতিল ওষুধের তালিকায় দুই নম্বরে থাকা ‘ভালডেকক্সিব’ ব্যথা কমাতে ব্যবহার করা হতো। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় গুরুতর হৃদযন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে। এছাড়াও, এটি সার্জারিপরবর্তী সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়, বিশেষ করে হৃদযন্ত্রের রোগীদের ক্ষেত্রে। ফলে এটি বিশ্বব্যাপী বাতিল করা হয়।

অধিদপ্তরের তালিকায় থাকা ‘নিমেসুলাইড’ একটি প্রচলিত ব্যথানাশক ও প্রদাহনাশক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যদিও এটি শরীরে দ্রুত কাজ করত, তবু বিভিন্ন বিদেশি গবেষণায় দেখা গেছে, এর ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে যকৃতের ক্ষতি এবং অন্যান্য গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলে ইউরোপের পাশাপাশি বাংলাদেশেও এই ওষুধ বাতিল করা হয়েছে।

‘বাতিলের সুপারিশ করা ওই ৫০টি ওষুধ সেবন করে দেশে কোনো মানুষের বা পশুর ক্ষতি হয়েছে, এমন কোনো রিপোর্ট, তথ্য, উপাত্ত আছে কি না’ প্রশ্নে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঔষধ পরিদর্শক রাজীব দাস একুশে পত্রিকাকে বলেন, ‘না, নেই। আমাদের ফার্মাকোভিজিল্যান্স সেন্টারের কাছে কিছু ওষুধের অপব্যবহার বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে অভিযোগ আসে। কিন্তু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে শরীর ড্যামেজ (ক্ষতি) হয়েছে, মারা গেছে, এরকম রিপোর্ট নাই আমাদের কাছে।’

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক আ ব ম ফারুক এ বিষয়ে বলেন, ‘ওষুধ সেবনের ফলে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকে Adverse Drug Reaction (ADR) বা ওষুধের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বলা হয়। হাসপাতাল থেকে এডিআর রিপোর্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ওষুধের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। আমাদের দেশের হাসপাতালগুলো থেকে তেমন এডিআর রিপোর্ট করা হয় না। গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে ১৪২টি এডিআর রিপোর্ট জমা হয় ঔষধ প্রশাসনে। এর মধ্যে ৮৮টি রিপোর্টই অসম্পূর্ণ। তাই ওষুধের কারণে ক্ষতির বিষয়টি সবার নজরে আসছে না।’ ইতোমধ্যেই হয়তো অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে- মন্তব্য করেন এই বিশেষজ্ঞ।

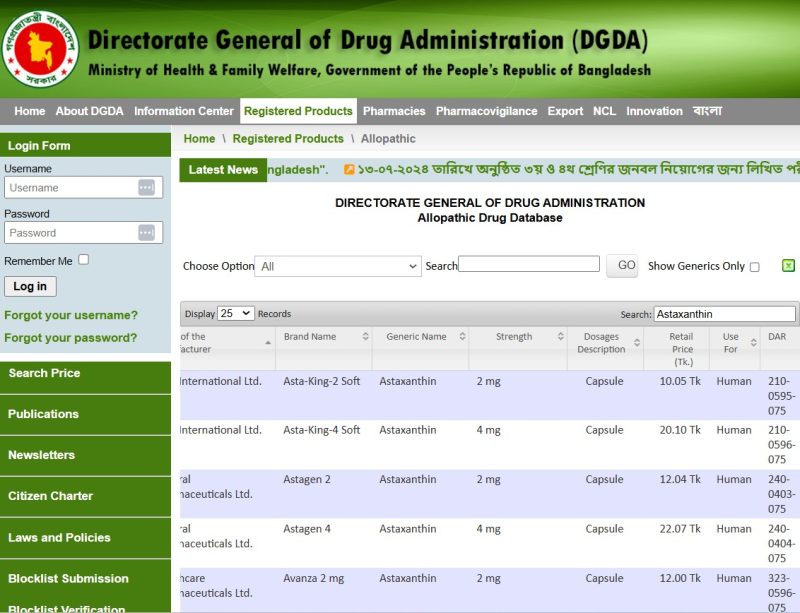

“অ্যাস্টাক্সানথিন ২ ও ৪ মিলিগ্রাম নরম জেলাটিন ক্যাপসুল এবং পাউডারভর্তি হার্ড জেলাটিন ক্যাপসুল” নামের একটি ওষুধ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সরবরাহ করা বাতিল ওষুধের তালিকায় রয়েছে। এই ওষুধটির জেনেরিক নাম অ্যাস্টাক্সানথিন। ওষুধটির দুটি ভিন্ন ফর্ম- নরম জেলাটিন ক্যাপসুল এবং পাউডার-ভর্তি হার্ড জেলাটিন ক্যাপসুল বতিল করা হয়েছে।

কিন্তু ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অন্য একটি নথি এবং তাদের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, অ্যাস্টাক্সানথিন নামক ওষুধটি উৎপাদন ও বাজারজাত করার অনুমতি বিভিন্ন কোম্পানির আছে। স্কয়ার, ইনসেপ্টা, ইউনিমেড ইউনিহেলথ, জেনারেল ও ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালসহ ১০টি কোম্পানি এই ওষুধটি বাজারে বিক্রি করছে। তাদের ওষুধগুলোর ২০টি ডিএআর (ঔষুধ প্রশাসন রেজিস্ট্রেশন) নাম্বার সচল থাকতে দেখা গেছে ঔষধ প্রশাসনের ওয়েবসাইটে। তবে সেখানে, অ্যাস্টাক্সানথিন ক্যাপসুলটির ধরন-ফর্মুলেশন নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই, যেমনটা বাতিল তালিকায় লেখা হয়েছিল। যার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসনের ওয়েবসাইটে বৈধ ওষুধের তালিকায় অ্যাস্টাক্সানথিন নামক ক্যাপসুলটির ধরন নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।

গত ২৩ জানুয়ারি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালকে অ্যাস্টাক্সানথিন তৈরির কাঁচামাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। সেই অনুমতিপত্রে (ব্লকলিস্ট) সই করা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ ইমরানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে একুশে পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘অ্যাস্টাক্সানথিন তৈরির কাঁচামাল আমদানি বৈধ। তাই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’

তখন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সরবরাহ করা বাতিল ওষুধের তালিকায় অ্যাস্টাক্সানথিন ক্যাপসুলের দুটি ধরন থাকার বিষয়টি তাকে দেখিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে আবার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির ২৫৪তম সভার কার্যবিবরণীতে অ্যাস্টাক্সানথিন ২ মিলিগ্রাম নরম জেলাটিন ক্যাপসুল নিয়ে দুটি সাংঘর্ষিক সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে, যা নিয়ে খোদ ঔষধ প্রশাসনের কর্মকর্তাই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। ওই সভার কার্যবিবরণীর নবম পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, ‘এই ওষুধের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।’ অথচ একই সভার কার্যবিবরণীর ১৪০ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, ‘হেলথকেয়ার নামক প্রতিষ্ঠানকে এই ওষুধ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।’

জানতে চাইলে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ ইমরান স্বীকার করেছেন, পরস্পরবিরোধী এই দুই সিদ্ধান্তে তিনি নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

চট্টগ্রামে ওষুধের পাইকারী বাজার হাজারী গলির বিজয় বিতান মার্কেটের ওষুধ ব্যবসায়ী সুরেশ বড়ুয়া বলেন, ‘অ্যাস্টাক্সানথিন নামক ওষুধটি ক্যাপসুল আকারে স্কয়ারসহ বিভিন্ন কোম্পানি বাজারে দিচ্ছে। ওষুধটি ভালো চলে। এটি কোনও সময় নিষিদ্ধ হয়েছে কি না, আমরা জানি না।’

অ্যাস্টাক্সানথিন নামক ওষুধটি ‘আভানজা’ নামে বাজারজাত করে হেলথকেয়ার। ঔষধ প্রশাসনের বাতিল ওষুধের তালিকায় ওষুধটির নাম থাকা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে কর্মরত হেলথকেয়ারের এরিয়া ম্যানেজার তাকবির আলম বলেন, ‘অ্যাস্টাক্সানথিন কখনও বাতিল হয়েছে কি না জানি না। তবে আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো অ্যাস্টাক্সানথিন ওষুধটি যেভাবে তৈরি করতো, সেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলা হয়েছিল একটি বিদেশি জার্নালে। আবার আরেকটি জার্নালে বলা হয়েছে, ভিন্ন প্রক্রিয়ায় অ্যাস্টাক্সানথিন ওষুধ তৈরি করলে ঝুঁকি নেই। বর্তমানে আমরা নতুন প্রক্রিয়ায় ওষুধটি তৈরি করছি।’

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দেওয়া তালিকায় থাকা ‘টলফেনামিক অ্যাসিড ২০০ মিলিগ্রাম বোলাস’ নামের ওষুধটি ডিসিসির ২৫২ তম সভায় বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসিসির ২৫২তম সভার নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, শিনিল ফার্মা ও টেকনো ড্রাগস নামের দুটি কোম্পানি ‘টলফেনামিক অ্যাসিড ২০০ মিলিগ্রাম বোলাস’ ওষুধটি পশু চিকিৎসায় ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু তারা এই ওষুধের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেখাতে পারেনি বলে তাদের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। ‘ওষুধটি ব্যবহারে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে; এই ওষুধ সেবনের ফলে কিডনির অসুখসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে’- ওই সভার কার্যবিবরণীতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে।

অথচ এসকেএফ, একমি এবং এডভেন্ট ফার্মা নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানকে আগে থেকেই এই ওষুধ তৈরির অনুমতি দেওয়া আছে বলে একই সভার কার্যবিবরণীতে স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি এসকেএফকে ২০২৩ সালের ২৩ জুলাই এবং ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ এই ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানির অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত অনুমতিপত্র (ব্লকলিস্ট) একুশে পত্রিকার কাছে সংরক্ষিত আছে।

এই দ্বিমুখী নীতির ব্যাখ্যা চাওয়া হলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ ইমরান বলেন, ‘যেহেতু এসকেএফের কাছে আগে থেকেই এই ওষুধ তৈরির অনুমতি ছিল, তাই তাদেরকে কাঁচামাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’

অনুসন্ধানে একই ঘটনা দেখা যায় বাতিল তালিকার ‘কোলেক্যালসিফেরল ২৫এমসিজি/৩ এমএল সিরাপ’ নামের একটি ওষুধের ক্ষেত্রে। ডিসিসির ২৫২তম সভার নথিপত্রে দেখা যায়, এই ওষুধটি এরিস্টোফার্মা নামের একটি কোম্পানি তৈরির অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু ওষুধটি যে নিরাপদ সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ দিতে না পারায় তাদের আবেদন নাকচ করা হয়। কিন্তু একই সভার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে- ইনসেপ্টা, হেলথকেয়ার এবং ইউনিমেড ইউনিহেলথসহ আরও কিছু কোম্পানি ইতোমধ্যেই এই ওষুধটি বাজারজাত করছে। এমনকি এসকেএফকে এই ওষুধের কাঁচামাল আমদানির জন্য গত ২ জুলাই অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

এসকেএফকে দেওয়া সেই অনুমতিপত্রে (ব্লকলিস্টে) সই করা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সাখাওয়াত হোসেন রাজু আকন্দ এ বিষয়ে মুঠোফোনে বলেন, ‘এমন হতে পারে, ওই কাঁচামাল দিয়ে আরও কিছু ওষুধ তারা তৈরি করে। এটা দিয়ে যে শুধু কোলেক্যালসিফেরল বানাচ্ছে, তা না। অন্য ওষুধ বানাতে হয়তো এটা কাজে লাগছে।’

ওষুধের মতো গুরুতর বিষয়ে ‘হতে পারে, হয়তো’- এরকম না বলে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা উচিত নয় কি- প্রশ্ন করলে তখন এ সহকারী পরিচালক বলেন, ‘আমি নিজেও অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে এসেছি। এখন আর কথা বলতে পারছি না’- বলেই ফোন কেটে দেন।

যদিও অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভিটামিন ডি নামে পরিচিত কোলেক্যালসিফেরল ৩ এমএল সিরাপ বাতিল হলেও এটি ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইনজেকশন আকারে তৈরির অনুমতি রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির, যার কারণে এটির কাঁচামাল আসছে দেশে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা দিতে পারেননি অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সাখাওয়াত হোসেন রাজু আকন্দ।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী, রোসিগ্লিটাজোন ২ ও ৪ মিলিগ্রাম বাতিল করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রোসিগ্লিটাজোন ২ মিলিগ্রামের সাথে মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে তৈরি ওষুধটিও বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু, রোসিগ্লিটাজোন ১ মিলিগ্রামের সাথে মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে ডায়াবেটিসের ওষুধ হিসেবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ওষুধটি ‘সেনসিমেট’ নামে বিক্রি করছে স্কয়ার, ‘আরমোমেট’ নামে বিক্রি করছে অ্যারিস্টোফার্মা, ‘রোজিমেট’ নামে বিক্রি করছে ডেল্টা ফার্মা। জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস, পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালসসহ বিভিন্ন কোম্পানিও এ ওষুধ বাজারজাত করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, ‘বাতিল ওষুধকে অন্য ওষুধের সাথে কম্বিনেশন করে বাজারজাত করা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণত গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা অকার্যকারিতার কারণেই ওষুধ বাতিল বা নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যান্য ওষুধের সাথে মিশ্রণে এগুলোর ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। এমনকি অন্য ওষুধটি নিরাপদ হলেও বাতিলটি মেশানোর কারণে এই ঝুঁকি থেকেই যায়।’

ভয়ংকর থ্যালিডোমাইড এখনো!

যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) ওয়েবসাইটসহ ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন জার্নালের ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা গেছে, ষাটের দশকে ইউরোপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই গর্ভবতী নারীদের থ্যালিডোমাইড ওষুধ প্রয়োগের ফলে অসংখ্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়। এই ভয়াবহ ঘটনার কারণে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থীদের এই বিষয়টি পড়ানোও হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাদেশে এখনো থ্যালিডোমাইড উৎপাদন ও বেচাকেনা চলছে। ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হচ্ছে। ইনসেপ্টা কোম্পানি থ্যালিডোমাইড দিয়ে ‘মিডোথাল’ আর এভারেস্ট ফার্মা ‘থালামিয়া’ ব্র্যান্ডের ওষুধ বাজারজাত করছে। মিডোথাল ১০টি ক্যাপসুলের এক পাতার দাম ৩০০ টাকা।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. ফাহমিদা আলম একুশে পত্রিকাকে বলেন, ‘মাল্টিপল মায়েলোমা (বিশেষ ধরনের ক্যান্সার) চিকিৎসায় থ্যালিডোমাইড ব্যবহার করি আমরা।’ ‘ওষুধটির ভয়ংকর ইতিহাস আছে, আবার এই ওষুধটির বিকল্প আরও ওষুধ আছে’ বলা হলে তিনি একমত পোষণ করে বলেন, ‘সেটা ঠিক, থ্যালিডোমাইড আমরা কম ব্যবহার করি।’ থ্যালিডোমাইড সেবনের ফলে রোগীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে দেখেছেন কি না প্রশ্নে ডা. ফাহমিদা বলেন, ‘ওষুধটি যাদেরকে দেওয়া হয়, তারা কেমোথেরাপি পান। এ ধরনের রোগীদের কন্ডিশন এমনিতেই ভালো থাকে না।’

অধ্যাপক আ ব ম ফারুক থ্যালিডোমাইডের উৎপাদন অনুমোদন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি এটাকে মারাত্মক বিষাক্ত ওষুধ আখ্যায়িত করে বলেন, ‘এটি গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গতার জন্য দায়ী বলে যুক্তরাষ্ট্রে কখনোই অনুমোদিত হয়নি। উন্নত বিশ্বে এর ব্যবহার ষাটের দশকেই নিষিদ্ধ হয়েছে। আমাদের দেশে এই ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া উচিত হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘থ্যালিডোমাইডের বিকল্প হিসেবে আরও নিরাপদ ওষুধ রয়েছে। ঔষধ প্রশাসনে বিশেষজ্ঞের অভাবেই এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ উৎপাদনের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।’

থ্যালিডোমাইড উৎপাদনের অনুমতি প্রসঙ্গে গত ২২ সেপ্টেম্বর ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী মো. রশীদ-উন-নবীর (এ প্রতিবেদন প্রকাশের কয়েকদিন আগে তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরে গিয়েছেন) দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একুশে পত্রিকাকে তিনিও বলেন, ‘থ্যালিডোমাইডের ইতিহাস খুবই ভয়াবহ। আমি এই বিষয়ে পড়েছি। দেশে এটার অনুমতি দেওয়া আছে, এটা ঠিক।’ এর পর তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক চাপের কারণে আগে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে এখন দেশে রাজনৈতিক চাপ নেই। এখন তাই প্রভাবিত হওয়ার সুযোগও নেই। আমরা সংস্কারের মধ্যে আছি।’ থ্যালিডোমাইডের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন সদ্য সাবেক এ মহাপরিচালক।

‘ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রভাবের কারণে বিপজ্জনক, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাতিল করা কঠিন’ উল্লেখ করে জাতীয় ঔষধ নীতি-২০১৬ প্রণয়নের বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, ‘ওষুধ কোম্পানিগুলোর লবি খুবই শক্তিশালী। তাই ওষুধ অনুমোদনের আগে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় না। ফলে অনেক মানুষ বিপজ্জনক ওষুধ সেবন করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।’

প্রসঙ্গটি তুলে ধরে প্রশ্ন করলে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির মহাসচিব এস এম শফিউজ্জামান একুশে পত্রিকাকে বলেন, ‘অত্যন্ত ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ থাকলে আমরা কখনোই আপত্তি জানাই না।’

‘২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর ওষুধ কোম্পানিগুলো যৌনশক্তি বাড়ানোর ওষুধ (টাডালাফিল ও সিলডেনাফিল) নিবন্ধনের চেষ্টা করলেও অপব্যবহারের আশঙ্কায় অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে কোম্পানিগুলোর চাপেই শেষমেশ ২০১২ সালে অনুমোদন দেওয়া হয়’- প্রসঙ্গটি তুললে শফিউজ্জামান বলেন, ‘দেশে ভায়াগ্রা জাতীয় ওষুধের প্রচুর চাহিদা। কিন্তু দেশের ভেতরে না পেয়ে অনেকে বিদেশে গিয়ে বিভিন্নভাবে এসব আনতেন। এভাবে দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছিল। এই কারণে ওই ওষুধগুলো তৈরির অনুমোদন পাই আমরা।’

দ্বিতীয় পর্ব আগামীকাল : তথ্য নেই নাকি গায়েবের ধান্দা?