চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর শিক্ষার্থী ফারহানা ইয়াসমিন। তার গবেষণার বিষয় ‘কোস্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং’ বা উপকূলীয় প্রকৌশল। চট্টগ্রামের উপকূলীয় ভাঙন রোধে সাশ্রয়ী ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনই তার লক্ষ্য।

এই গবেষণার জন্য ফারহানা প্রথাগতভাবে পশ্চিমা বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবেননি। তিনি সরাসরি আবেদন করতে যাচ্ছেন চীনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ফারহানার লক্ষ্য স্পষ্ট। তিনি বলেন, “কর্ণফুলী টানেল বা পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রজেক্ট যারা বাস্তবায়ন করতে পারে, উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিশ্বসেরা। আমি সেই জ্ঞানটিই সরাসরি অর্জন করতে চাই এবং আমার দেশের জন্য কাজ করতে চাই।”

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, ফারহানার এই একটি সিদ্ধান্তই চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের এক নতুন এবং সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটিকে উন্মোচন করে। এটি আর শুধু ভাষা শিখে দোভাষীর চাকরি বা পণ্য আমদানির সম্পর্ক নয়; এটি একটি গভীর ‘নলেজ করিডোর’ বা জ্ঞানভিত্তিক সেতুবন্ধনে রূপ নিচ্ছে।

‘ব্রেইন ড্রেন’ থেকে ‘ব্রেইন গেইন’: তারুণ্যের নতুন রুট

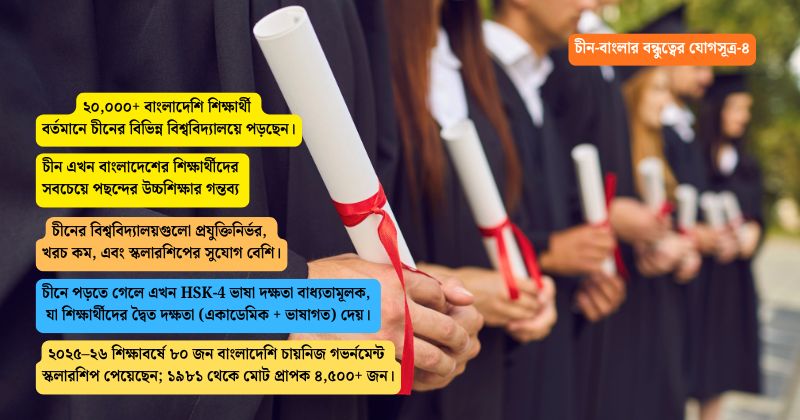

কয়েক বছর আগেও উচ্চশিক্ষার একমাত্র গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা কানাডা। কিন্তু সেই ‘আমেরিকান ড্রিম’ এখন নানা বাস্তব বাধার সম্মুখীন। যেমনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার সম্প্রতি (২১ জুলাই ২০২৫) এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন, “চীন এখন অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।” এই শূন্যস্থানটিই পূরণ করছে চীন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস-এর ২০২৪ সালের জরিপ অনুযায়ী, চীন এখন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে পছন্দের উচ্চশিক্ষার গন্তব্য। বিভিন্ন সূত্রমতে, প্রায় বিশ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বর্তমানে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি হলো ‘ব্রেইন ড্রেন’-এর ধারণাগত পরিবর্তন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক শিক্ষক ড. ইমতিয়াজ আহমেদের মতে, “চীনের অর্থনীতি ইউরোপের অনেক দেশের মিলিত আকারের চেয়েও বড় এবং বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির ব্যবসায়িক সম্পর্কও গভীর। এর পাশাপাশি, চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। কারণটা সোজা: ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রযুক্তিনির্ভর, পড়ার খরচ কম এবং স্কলারশিপের সুযোগ অনেক বেশি। সব মিলিয়ে, আগামী দিনগুলোতে চীনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে।”

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই শিক্ষার্থীরা চীনে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন না। তারা সুনির্দিষ্ট দক্ষতা নিয়ে দেশে ফিরে আসছেন এবং কর্ণফুলী টানেল, সিইপিজেড বা মিরসরাইয়ের মতো প্রকল্পগুলোতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ‘ব্রেইন ড্রেন’ তাই ‘ব্রেইন গেইন’ বা ‘ব্রেইন এক্সচেঞ্জ’-এ পরিণত হচ্ছে।

শুধু ভাষা নয়, লক্ষ্য এখন ‘স্টেম’

প্রথম প্রতিবেদনে আমরা যেমনটি দেখেছি, চট্টগ্রামের তরুণদের চীনা ভাষা শেখার আগ্রহ তুঙ্গে। কিন্তু সেই আগ্রহের পরবর্তী ধাপটি আরও গভীর। শিক্ষার্থীরা এখন শুধু ভাষা নয়, বরং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (স্টেম), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে চীনে যাচ্ছেন।

এর কারণ, চীনের অ্যাকাডেমিক সক্ষমতা। যুক্তরাজ্যের টাইম হায়ার এডুকেশনের ‘ওয়ার্ল্ড এডুকেশন র্যাঙ্কিং ২০২৬’ অনুযায়ী, বিশ্বের সেরা ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটিই চীনের।

এই জ্ঞানভিত্তিক বিনিময় শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। হুয়াওয়ের মতো চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে ‘আইসিটি অ্যাকাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে ফাইভ-জি, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) এবং চুয়েট-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যৌথ গবেষণা চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে।

এই যৌথ উদ্যোগ শুধু তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক সময়ে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ ও ২০২৫) চুয়েটে অনুষ্ঠিত গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সগুলোতে এবং আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের পাশাপাশি চীনা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা গেছে। এটি প্রমাণ করে, চট্টগ্রামের মাটিতেই দুই দেশের অ্যাকাডেমিক বিনিময় ঘটছে।

এই ‘নলেজ করিডোর’ কিভাবে অ্যাকাডেমিয়া এবং শিল্পকে এক করছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণটি পাওয়া যায় ২০২৩ সালের জুনে। যখন ‘পাওয়ার চায়না ঝোংনান ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন’-এর একটি প্রতিনিধিদল চুয়েট উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করে। সেই দলে কর্পোরেট নির্বাহীদের পাশাপাশি চীনের ‘সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটি’র অধ্যাপক ড. মা কুনলিনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ‘উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কনক্রিট ম্যাটেরিয়ালস’ বিষয়ে একটি সেমিনার পরিচালনা করেন, যা সরাসরি চট্টগ্রামের পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

এই যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রগুলো যে কতটা সুনির্দিষ্ট এবং কৌশলগত, তার প্রমাণ মিলেছে ৪ আগস্ট ২০২৫-এ। এদিন চীনের শানদং ইউনিভার্সিটির তাইশান ডিসটিংগুইশড প্রফেসর ঝিহুয়া ঝাং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের (একাডেমিক) সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রফেসর ঝাং-এর গবেষণার মূল বিষয়ই হলো “ডিজিটাল পৃথিবীর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা “, “জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যকারণ”, “মহাসাগরের গতিবিদ্যা” এবং “টেকসই উন্নয়ন”। এটি চুয়েটের শিক্ষার্থী ফারহানার ‘কোস্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সফর প্রমাণ করে, চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গন এখন চীনের সাথে ঠিক এই জটিল ও কৌশলগত বিষয়গুলোতেই জ্ঞানভিত্তিক অংশীদারিত্ব শুরু করেছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এটি প্রমাণ করে, সম্পর্কটি এখন উদ্ভাবক-থেকে-উদ্ভাবক পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

‘নলেজ করিডোর’-এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

এই জ্ঞানভিত্তিক বিনিময়ের মূল চালিকাশক্তি হলো চীনের উদার শিক্ষাবৃত্তি। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে চীনের মর্যাদাপূর্ণ সরকারি বৃত্তি ‘চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ (সিজিএস)’ পেয়েছেন বাংলাদেশের ৮০ জন মেধাবী শিক্ষার্থী। ১৯৮১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০০ বাংলাদেশি এই রাষ্ট্রীয় বৃত্তি পেয়েছেন।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এখন আর শুধু একমুখী শিক্ষার্থী পাঠানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটি চট্টগ্রামের মাটিতেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে। এর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় পদক্ষেপটি নেওয়া হয় ২০২৪ সালের নভেম্বরে। সেই মাসে চবি উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল চীনের কুনমিং-এ ইউনান মিনজু ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করেন। সেই সফরেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইমপ্লিমেন্টেশন প্রস্তাবনা’ স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির আওতায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চীনে স্কলারশিপ প্রদান, দুই দেশের শিক্ষার্থীদের ভাষা বিনিময় (চীনা শিক্ষার্থীরা বাংলা শিখবে, বাংলাদেশিরা চীনা ভাষা), এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী ‘কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট’ স্থাপন ও পরিচালনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা হয়। এই চুক্তিটি প্রমাণ করে, চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গন এখন চীনের সাথে সরাসরি ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে জ্ঞানভিত্তিক অংশীদারিত্বে প্রবেশ করছে।

তবে এই উচ্চশিক্ষার পথটি একটি বড় চ্যালেঞ্জসহ আসে, যা হলো ‘এইচএসকে লেভেল ৪’ পাসের বাধ্যবাধকতা। চীনে ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েশনের আগে এই ভাষা দক্ষতার স্তরটি অর্জন করা বাধ্যতামূলক করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আফজাল হোসেনের মতে, এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। তিনি বলেন, “এর ফলে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে দুটি দক্ষতা অর্জন করছে। একটি হচ্ছে একাডেমিক ডিগ্রি, অন্যটি হচ্ছে চীনা ভাষা। এই ভাষার চাহিদা চীন, বাংলাদেশ বা অস্ট্রেলিয়া-কানাডা—সব জায়গাতেই রয়েছে।”

অধ্যাপক আফজাল হোসেনের এই বিশ্লেষণই স্পষ্ট করে দেয় যে, ‘এইচএসকে-৪’ চ্যালেঞ্জটি নিশ্চিত করে যে, যারা চীনের গবেষণাগার থেকে স্নাতক হয়ে বের হচ্ছেন, তারা শুধু প্রযুক্তিগতভাবেই দক্ষ নন, বরং সাংস্কৃতিকভাবেও দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ার জন্য শতভাগ প্রস্তুত।

যে জ্ঞান ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ছে

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই ‘নলেজ করিডোর’ বা জ্ঞানভিত্তিক সেতুবন্ধনটিই দুই দেশের সম্পর্কের সবচেয়ে টেকসই স্তম্ভ হয়ে উঠছে। তাঁদের মতে, এই সম্পর্ক এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ চক্রে রূপ নিয়েছে।

একদিকে যেমন এই সিরিজের তৃতীয় প্রতিবেদনে যেমনটি আমরা দেখেছি ‘হেরিটেজ ডিপ্লোমেসি’র মাধ্যমে নাটেম্বরের প্রত্নতত্ত্ব দুই দেশের প্রাচীন সভ্যতার সংযোগকে (অতীত) বৈধতা দিচ্ছে, তেমনি দ্বিতীয় প্রতিবেদনে বর্ণিত ‘হার্ড কালচার’ বা কর্ণফুলী টানেল ও মিরসরাই শিল্পনগরের মতো অবকাঠামো (বর্তমান) দুই দেশের বাণিজ্যের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ‘গুয়ানশি’ তৈরি করছে।

প্রথম প্রতিবেদনে উল্লিখিত এই অর্থনৈতিক বাস্তবতাই চট্টগ্রামের হাজার হাজার তরুণকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে চীনা ভাষা শিখতে উৎসাহিত করছে।

আর এই চতুর্থ স্তম্ভ—’নলেজ করিডোর’—সেই ভবিষ্যৎ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতর কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিশ্চিত করছে। এই শিক্ষার্থীরাই চীনের বিশ্বসেরা গবেষণাগারগুলো থেকে জ্ঞান অর্জন করে দেশে ফিরছেন। আবুল কালামের মতো ইঞ্জিনিয়াররা ঠিক সেই জ্ঞান নিয়েই দেশের মেগা প্রকল্পগুলোতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সাবেক শিক্ষার্থী আরিফুর রহমানের গল্পটিই হয়তো এই ‘নলেজ করিডোর’-এর সবচেয়ে বড় সাফল্য। তাঁর কথায়, “চীনে পড়াশোনা করে কেউ যদি চীনা ভাষাটা শিখতে পারে, তাহলে তাকে চাকরির জন্য একদিনও বসে থাকা লাগে না। আমি যেদিন ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তার পরেরদিনই একটা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হই।”

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদের মতে, আরিফুরের মতোই এই নতুন প্রজন্মের স্নাতকেরাই আগামী দিনে ‘গোল্ডেন সিল্ক রোড’-এর মানবিক এবং জ্ঞানভিত্তিক চালিকাশক্তি হয়ে উঠবেন।

শেষ