টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ধূসর রঙের ফাইলটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এটা কোনো সাধারণ সরকারি নথি নয়, যেন এক গভীর ষড়যন্ত্রের পান্ডুলিপি। ফাইলটির প্রতিটি পাতা খুলতে গিয়ে যে সত্য বেরিয়ে আসতে শুরু করলো, তা বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের এক ভয়াবহ চিত্র উন্মোচন করে দিলো। যে ব্যবস্থার ওপর ভরসা করে দেশের ১৮ কোটি মানুষ প্রতিদিন ওষুধ সেবন করে, সেই ব্যবস্থার ভেতরেই ঘুণে ধরেছে। ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ ওষুধের এক রহস্যময় জগৎ তৈরি হয়েছে, যার নিয়ন্ত্রক যেন ওষুধ প্রশাসন নয়, বরং এক অদৃশ্য শক্তিশালী চক্র।

দীর্ঘ এই অনুসন্ধানের শুরুটা হয়েছিল কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে: বাংলাদেশে কি কখনো কোনো ওষুধ নিষিদ্ধ হয়? হয়ে থাকলে সেই তালিকা কোথায়? আর সেই নিষেধাজ্ঞা কি আদৌ মানা হয়? কিন্তু এই সরল প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে গোলকধাঁধায় প্রবেশ করতে হলো, তা ছিল অবিশ্বাস্য, উদ্বেগজনক এবং রুদ্ধশ্বাস এক অভিযাত্রা।

প্রথম ধাক্কা: তথ্যের খোঁজে দুর্ভেদ্য প্রাচীর

অনুসন্ধানের শুরুতে আমরা সরাসরি ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দ্বারস্থ হই। দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে নিষিদ্ধ ওষুধের একটি তালিকা পাওয়া যাবে, এমনটাই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু অধিদপ্তরের করিডোরে ঘুরতে ঘুরতে দিন গড়িয়ে গেলেও দায়িত্বশীল কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না। বরং আমাদের প্রশ্ন শুনে অনেকেই এমন রহস্যময় আচরণ করতে শুরু করলেন, যেন আমরা কোনো নিষিদ্ধ অঞ্চলে পা রেখেছি। দিনের পর দিন ধরনা দিয়েও যখন কোনো তথ্য মিলল না, তখন আমরা শেষ আশ্রয় হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) শরণাপন্ন হলাম।

গত ৫ জুন, ২০২৪, আইন অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একযোগে আবেদন করা হলো। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, দেশ স্বাধীনের পর থেকে আজ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হওয়া সব ওষুধের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, তাদের নিষিদ্ধ করার কারণ এবং তারিখ। একইসাথে ওষুধের ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অ্যাডভান্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন অ্যাডভাইজরি কমিটির (এডিআরএসি) সভার কার্যবিবরণীগুলোও চাওয়া হয়েছিল।

আবেদনের পর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নড়েচড়ে বসে এবং ২৭ জুন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে তথ্য সরবরাহের জন্য চিঠি দেয়। কিন্তু এরপরই শুরু হয় আসল নাটক। ৯ জুলাই ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক ও তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে আমাদের আবেদনটি নাকচ করে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে দেখানো হয় দুটি অদ্ভুত যুক্তি। প্রথমত, আমরা নাকি তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করিনি, যদিও আইনের নিয়ম অনুযায়ী তথ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে ফি কত হবে, তা আমাদের জানানোর কথা ছিল অধিদপ্তরেরই, যা তারা কখনোই জানায়নি। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর কারণটি ছিল তথ্য অধিকার আইনের কিছু অস্তিত্বহীন ধারার উদ্ধৃতি। চিঠিতে আইনের ৪-এর (ঘ), (ঙ) ও (ছ) ধারার কথা বলা হয়, যার কোনো অস্তিত্বই নেই।

এই ভিত্তিহীন অজুহাতে তথ্য না দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্টতই আইন লঙ্ঘনের শামিল। আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৮ জুলাই অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আপিল করি। আপিলের পর টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। কয়েক সপ্তাহ নীরবতার পর, ১৮ আগস্ট আমাদের হাতে ‘বাতিল ওষুধের তালিকা’ নামে একটি তিন পাতার নথি ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নথিতে চোখ বুলিয়েই বোঝা গেল, এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, বরং শুভঙ্করের এক বিরাট ফাঁকি।

শুভঙ্করের ফাঁকি: অসম্পূর্ণ তালিকা ও নতুন বিভ্রান্তি

অধিদপ্তরের দেওয়া তালিকায় মাত্র ৫০টি ওষুধের নাম পাওয়া গেল। কিন্তু এগুলো কবে বাতিল করা হয়েছে, তার কোনো তারিখ নেই। শুধু উল্লেখ আছে, ২০০৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির (ডিসিসি) ১১টি সভায় এগুলো বাতিলের ‘সুপারিশ’ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সুপারিশ কি আদৌ কার্যকর হয়েছে? মহাপরিচালক কি অফিস আদেশ জারি করে চূড়ান্তভাবে এগুলো নিষিদ্ধ করেছেন? এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর নেই। এর বাইরে ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ডিসিসির আরও অন্তত ২৪৩টি সভায় কোনো ওষুধ বাতিলের সুপারিশ হয়েছিল কি না, সেই তথ্যও দেওয়া হয়নি।

ঔষধ পরিদর্শক রাজীব দাস, যাকে আমাদের তথ্য খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন, “আপনি ১৯৭২ সাল থেকে নিষিদ্ধ সব ওষুধের তালিকা চেয়েছেন, কিন্তু এত পুরোনো তথ্য আমাদের কারও কাছে নেই।” তিনি আরও একটি ভয়াবহ তথ্য দেন, “সরকারি নথিপত্র ছয় বছরের বেশি হলে স্টোররুমে ফেলে রাখা হয়। সেখান থেকে পরে কেজি দরে ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।”

এই চিত্রটি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের ঔষধ প্রশাসনের দৈন্যদশা আরও স্পষ্ট হয়। ভারতের সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও)-এর ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ হওয়া ৬০০-এর বেশি ওষুধের তালিকা বিস্তারিত কারণসহ দেওয়া আছে। যেখানে স্বচ্ছতা ও জনসচেতনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে বাংলাদেশে তথ্য লুকানোর এক অদ্ভুত প্রবণতা দেখা যায়।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, দেশে বাতিল ঘোষিত এই ওষুধগুলো সেবন করে আমাদের দেশে কোনো মানুষ বা পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, সে সংক্রান্ত কোনো সরকারি বা বেসরকারি জরিপ, গবেষণা বা তথ্য-উপাত্ত নেই। অথচ ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক জার্নাল অব মেডিসিন এবং ইউরোপীয় মেডিসিন এজেন্সির মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে এই তালিকার বেশ কয়েকটি ওষুধের ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, তালিকার এক নম্বরে থাকা বাতের ব্যথার ওষুধ ‘রোফেকক্সিব’ (আন্তর্জাতিক বাজারে মার্ক কোম্পানির ‘ভায়োক্স’ নামে পরিচিত ছিল) ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৭,০০০ মানুষের হার্ট অ্যাটাক বা মৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে। ব্যথা কমাতে ব্যবহৃত ‘ভালডেকক্সিব’ (ফাইজার কোম্পানির ‘বেক্সট্রা’ নামে পরিচিত) হৃদযন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালনে গুরুতর সমস্যা তৈরি করে। বহুল প্রচলিত ব্যথানাশক ‘নিমেসুলাইড’ লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে বলে প্রমাণিত, যার কারণে ইউরোপের অনেক দেশে এটি নিষিদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, “ওষুধ সেবনের ফলে যেসব ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া বা ‘Adverse Drug Reaction (ADR)’ দেখা দেয়, তা হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না বললেই চলে। গত মার্চ ও এপ্রিলে যে ১৪২টি এডিআর রিপোর্ট জমা পড়েছে, তার মধ্যে ৮৮টিই অসম্পূর্ণ। তাই ওষুধের কারণে হওয়া আসল ক্ষতিটা আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।”

দ্বিমুখী নীতি: একই ওষুধ বাতিল ও বৈধ

অনুসন্ধানে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দ্বিমুখী নীতির এক অদ্ভুত চিত্র পাওয়া গেল। তাদের দেওয়া বাতিল তালিকাতেই রয়েছে এমন ওষুধের নাম, যা তারা নিজেরাই বিভিন্ন কোম্পানিকে উৎপাদন ও বাজারজাত করার অনুমোদন দিয়ে রেখেছে।

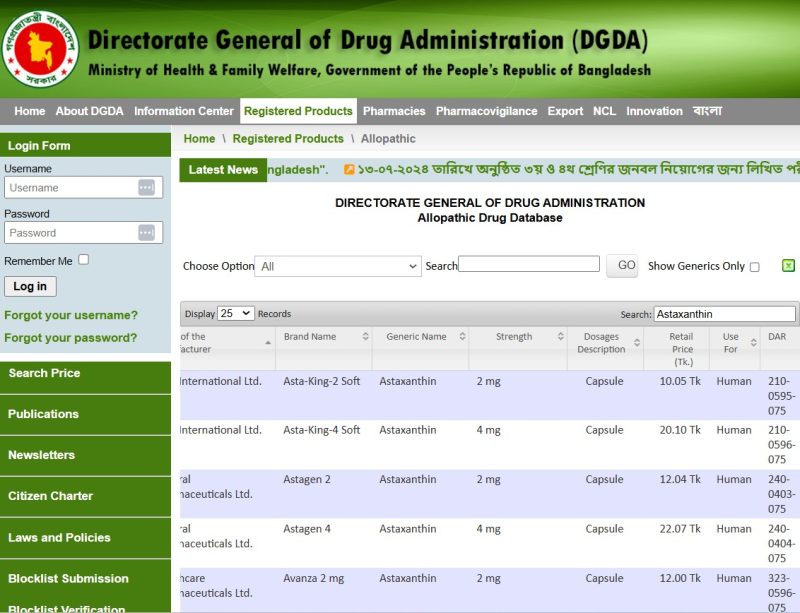

এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ‘অ্যাস্টাক্সানথিন’ নামক একটি ওষুধ। অধিদপ্তরের বাতিল তালিকায় এর নরম ও পাউডার-ভর্তি ক্যাপসুল বাতিলের কথা বলা হলেও স্কয়ার, ইনসেপ্টা, ইউনিমেডসহ ১০টি কোম্পানিকে এটি উৎপাদন ও বাজারজাত করার অনুমতি দেওয়া আছে এবং তাদের ২০টি রেজিস্ট্রেশন নম্বর এখনো সচল। এমনকি ২০২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালকে এই ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানির অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন অধিদপ্তরেরই সহকারী পরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ ইমরান। যখন তাকে এই দ্বিমুখী নীতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

আরও অদ্ভুত ঘটনা পাওয়া যায় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির ২৫৪তম সভার কার্যবিবরণীতে। এর নবম পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ‘অ্যাস্টাক্সানথিন ২ মিলিগ্রাম নরম জেলাটিন ক্যাপসুলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।’ অথচ একই সভার ১৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা, ‘হেলথকেয়ার নামক প্রতিষ্ঠানকে এই ওষুধ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।’ এই পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে খোদ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ ইমরান নিজেও বিভ্রান্ত বলে স্বীকার করেছেন।

ঔষধ প্রশাসনের ওয়েবসাইটে বৈধ ওষুধের তালিকায় অ্যাস্টাক্সানথিন নামক ক্যাপসুলটির ধরন নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।

একইভাবে, পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত ‘টলফেনামিক অ্যাসিড ২০০ মিলিগ্রাম বোলাস’ দুটি নতুন কোম্পানির জন্য নাকচ করা হলেও আগে থেকেই অনুমতিপ্রাপ্ত এসকেএফ, একমি ও এডভেন্ট ফার্মা এটি তৈরি করছে এবং কাঁচামালও আমদানি করছে। ভিটামিন ডি-এর সিরাপ ‘কোলেক্যালসিফেরল’ একটি কোম্পানির জন্য নাকচ করা হলেও ইনসেপ্টা, হেলথকেয়ারসহ আরও অনেক কোম্পানি তা বাজারজাত করছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সহকারী পরিচালক সাখাওয়াত হোসেন রাজু আকন্দ ‘অসুস্থতার’ অজুহাত দিয়ে ফোন কেটে দেন। এই ঘটনাগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ঔষধ প্রশাসনে কোনো স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা নেই।

অন্য ওষুধের আড়ালে বাতিল ওষুধের রমরমা ব্যবসা

তালিকায় বাতিল হওয়া ডায়াবেটিসের ওষুধ ‘রোসিগ্লিটাজোন’ (২ ও ৪ মিলিগ্রাম) এখন সরাসরি পাওয়া না গেলেও ভিন্ন পথে ঠিকই রোগীর শরীরে প্রবেশ করছে। রোসিগ্লিটাজোন ১ মিলিগ্রামের সঙ্গে মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে ‘কম্বিনেশন ড্রাগ’ হিসেবে এটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। স্কয়ার ‘সেনসিমেট’ নামে, অ্যারিস্টোফার্মা ‘আরমোমেট’ নামে এবং ডেল্টা ফার্মা ‘রোজিমেট’ নামে এই বিপজ্জনক মিশ্রণের ওষুধটি দেদারসে বিক্রি করছে। আন্তর্জাতিকভাবে ‘অ্যাভান্ডিয়া’ নামে পরিচিত রোসিগ্লিটাজোন হৃদরোগের ঝুঁকি ব্যাপক হারে বাড়ায় বলে প্রমাণিত হওয়ায় ২০১০ সালে ইউরোপে এটি পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। অথচ বাংলাদেশে এটি এখনো ভিন্ন মোড়কে চলছে।

অধ্যাপক আ ব ম ফারুক এই বিষয়টিকে জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “সাধারণত গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেই একটি ওষুধ বাতিল করা হয়। সেই বাতিল ওষুধকে অন্য একটি নিরাপদ ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তার ঝুঁকি কমে যায় না, বরং আরও বেড়ে যায়। এটি এক ধরনের প্রতারণা। এতে রোগীর অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ সেবনের ঝুঁকি তৈরি হয়।”

ইতিহাসের কুখ্যাত থ্যালিডোমাইড এখনো বাংলাদেশে

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে থ্যালিডোমাইড একটি কালো অধ্যায়ের নাম। ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে জার্মানির গ্রুনেনথাল কোম্পানির তৈরি এই ওষুধটি গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস কমাতে দেওয়া হতো। কিন্তু এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ। বিশ্বজুড়ে প্রায় দশ হাজার শিশু ফোকোমেলিয়া, অর্থাৎ হাত-পা ছাড়া বা বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে জন্মায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বিশ্বের প্রায় সব দেশেই থ্যালিডোমাইড নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এই কুখ্যাত ওষুধটি এখনো বাংলাদেশে উৎপাদিত ও বাজারজাত হচ্ছে। ইনসেপ্টা ‘মিডোথাল’ নামে এবং এভারেস্ট ফার্মা ‘থালামিয়া’ নামে ক্যান্সারের (মাল্টিপল মায়েলোমা) চিকিৎসায় এই ওষুধটি বিক্রি করছে, যার দশটি ক্যাপসুলের দাম ৩০০ টাকা। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. ফাহমিদা আলম এই ওষুধ ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছেন।

যদিও মাল্টিপল মায়েলোমা ও কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় থ্যালিডোমাইডের কার্যকারিতা প্রমাণিত, কিন্তু এর ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে উন্নত বিশ্বে এটি কঠোরতম নজরদারির অধীনে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ‘সিস্টেম ফর থ্যালিডোমাইড এডুকেশন অ্যান্ড প্রেসক্রাইবিং সেফটি’ (S.T.E.P.S.)-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যেন কোনো গর্ভবতী বা গর্ভধারণে সক্ষম নারী এর সংস্পর্শে না আসে। বাংলাদেশে এমন কোনো কঠোর ব্যবস্থা আছে কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে।

অধ্যাপক ফারুক এই অনুমোদনকে একটি অমার্জনীয় ভুল হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, “এটি একটি মারাত্মক বিষাক্ত ওষুধ। গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গতার জন্য দায়ী বলে যুক্তরাষ্ট্রে এটি কখনোই অনুমোদিত হয়নি। এর নিরাপদ বিকল্প থাকা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞের অভাবে আমাদের দেশে এমন ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ অনুমোদন পাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি।”

অধিদপ্তরের সদ্য সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী মো. রশীদ-উন-নবীও থ্যালিডোমাইডের ভয়াবহ ইতিহাসের কথা স্বীকার করে এটিকে অনুমোদন দেওয়াকে একটি ‘ভুল সিদ্ধান্ত’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং ‘রাজনৈতিক চাপে’ এমনটা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ভেঙে পড়া সতর্ক ব্যবস্থা: এডিআর রিপোর্টিংয়ের করুণ চিত্র

কোনো ওষুধের অপ্রত্যাশিত বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা ঔষধ প্রশাসনকে জানানোর প্রক্রিয়াটিই হলো এডিআর রিপোর্টিং, যা একটি দেশের ওষুধ ব্যবস্থাপনার অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু বাংলাদেশে এই ব্যবস্থাটি প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যার একটি জীবন্ত উদাহরণ ২৪ বছর বয়সী খায়রুন নেসা।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার এই নারীকে অস্ত্রোপচারের আগে ‘সেফট্রিয়াক্সন’ ইনজেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার শরীরে খিঁচুনি শুরু হয়। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও এই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কোনো এডিআর রিপোর্ট ঔষধ প্রশাসনে পাঠানো হয়নি। কারণ হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ হানিফ যা বললেন, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। তিনি বলেন, “আমরা শুধু টিকার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করি। অন্য কোনো ওষুধ বা ইনজেকশনের রিঅ্যাকশন রিপোর্ট করি না। ওরা (ঔষধ প্রশাসন) যদি আমাদেরকে না বলে, আমরা কেন আগ বাড়িয়ে রিপোর্ট পাঠাতে যাব?”

এই একটি ঘটনাই সারাদেশের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট ৫,৭০৯টি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৭৫টি, অর্থাৎ ১.৩১%, এডিআর রিপোর্ট জমা দেয়। যেটুকু রিপোর্ট জমা হয়, তারও একটি বড় অংশ থাকে অসম্পূর্ণ। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ২,৪৭৫টি রিপোর্টের মধ্যে ১,৪১০টিই ছিল অসম্পূর্ণ। এর ফলে কোন ওষুধটি মানুষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তা শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাজ্যের ইয়েলো কার্ড স্কিমের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৪০,০০০ এডিআর রিপোর্ট জমা পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ বছরে ১৫ লক্ষেরও বেশি রিপোর্ট গ্রহণ করে। সেই তুলনায় বাংলাদেশের বছরে কয়েকশ, যার বেশিরভাগই অসম্পূর্ণ, রিপোর্ট জনস্বাস্থ্য নজরদারির ক্ষেত্রে একটি ভয়াবহ শূন্যতার চিত্র তুলে ধরে।

অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমানের একটি গবেষণা বলছে, দেশের ৬৫% ডাক্তার এডিআর রিপোর্ট সম্পর্কে জানলেও মাত্র ৪% এটি সঠিকভাবে করতে জানেন। এই তথ্য ঘাটতির কারণেই ক্ষতিকর ওষুধগুলো বছরের পর বছর ধরে বাজারে থেকে যাচ্ছে এবং নীরবে মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা যায়, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল বছরে ১৭৭ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো গবেষণাই নেই, তবে ক্ষতির পরিমাণ যে বিপুল, তা সহজেই অনুমেয়।

শক্তিশালী লবি আর বিশেষজ্ঞহীন প্রশাসন

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ দুটি—ওষুধ কোম্পানিগুলোর শক্তিশালী প্রভাব এবং প্রশাসনে বিশেষজ্ঞের অভাব। জাতীয় ঔষধ নীতি-২০১৬ প্রণয়নের বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, “ওষুধ কোম্পানিগুলোর লবি এতটাই শক্তিশালী যে, ওষুধের যথাযথ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছাড়াই অনেক সময় অনুমোদন মিলে যায়। তাদের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা, জনস্বাস্থ্য নয়। তাই বিপজ্জনক ওষুধ বাজার থেকে সরাতে তাদের তীব্র আপত্তি থাকে।”

অন্যদিকে, ঔষধ প্রশাসনের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ জনবলের অভাব প্রকট। এখানে ফার্মাকোলজিস্ট, টক্সিকোলজিস্ট, এপিডেমিওলজিস্ট এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বিশেষজ্ঞের মতো পদের তীব্র সংকট রয়েছে। অধ্যাপক ফারুক বলেন, “এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ ছাড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।” তাঁর মতে, এই অচলাবস্থা কাটাতে ঔষধ প্রশাসনকে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন কমিশনে রূপান্তর করতে হবে এবং সেখানে ডাক্তার ও কোম্পানির প্রতিনিধির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বা ভোক্তা প্রতিনিধিও রাখতে হবে।

মাসের পর মাস ধরে চালানো এই অনুসন্ধান শেষে আমাদের সামনে যে চিত্রটি দাঁড়িয়েছে, তা কোনোভাবেই স্বস্তিদায়ক নয়। দেশের ঔষধ প্রশাসন ব্যবস্থা স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সদিচ্ছার অভাবে ধুঁকছে। নিষিদ্ধ ওষুধের কোনো পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য তালিকা নেই, যা আছে তা-ও স্ববিরোধী তথ্যে ভরা। ক্ষতিকর ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানানোর যে আধুনিক ব্যবস্থা থাকা উচিত, তা কার্যত ভেঙে পড়েছে। আর এই সুযোগে কিছু অসাধু ওষুধ কোম্পানি শক্তিশালী লবি তৈরি করে জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ঔষধ প্রশাসনের সাবেক ও বর্তমান মহাপরিচালকেরা সংস্কারের আশ্বাস দিলেও সেই সংস্কার কবে বাস্তবায়িত হবে, সেই উত্তর এখনো অজানা। ততদিন পর্যন্ত দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়তো না জেনেই এমন সব ওষুধ সেবন করে যাবে, যা তাদের জীবন বাঁচানোর বদলে ঠেলে দিচ্ছে এক নীরব মৃত্যুর দিকে।